序章:霧に包まれた「誰もいない戦場」

第二次世界大戦の広大な戦場の中でアリューシャン列島ほど孤立し過酷で、そして忘れ去られた戦線は少ないでしょう。ここは絶え間ない霧、予測不可能な突風、そして凍てつくような寒さが支配する荒涼とした火山島の連なりです。しかし、この辺境の地が1943年の夏、戦争の歴史の中でも特に奇妙で悲劇的な舞台となりました。それが「コテージ作戦」、連合軍によるキスカ島への上陸作戦です。

この作戦では34,000人を超えるアメリカ・カナダ連合軍兵士が、血みどろの戦いを覚悟して島に上陸しました。彼らが対峙すると信じていたのは、アッツ島で玉砕を遂げた日本軍守備隊と同様に、死を覚悟した精鋭部隊でした。しかし、彼らが上陸した島は実はもぬけの殻だったのです。日本軍はその数週間前に、誰にも気づかれることなく島から姿を消していました。

この記事はでは二つの対照的な作戦の物語を紹介します。一つは、絶望的な状況下で、大胆な発想と完璧な実行力によって成し遂げられた日本の奇跡的な撤退作戦「ケ号作戦」。もう一つは、圧倒的な物量を投入しながらも、敵を見誤り、自らの思い込みと戦うことになった連合軍の悲劇「コテージ作戦」。英雄的な成功と悲劇的な失敗の作戦が行われたキスカ島の戦いの歴史を紹介します。

第1部:「奇跡」のケ号作戦 ― 日本軍の完璧な脱出劇

連合軍がキスカ島で幻影と戦うことになる背景には、日本軍による周到に計画され、大胆に実行された撤退作戦の成功がありました。この作戦こそが、コテージ作戦を歴史上稀に見る不条理な出来事へと変えたのです。

1.1 「玉砕」の悲劇からの決断:人命救出の道

物語は1943年5月、キスカ島の西に位置するアッツ島で始まります。ここで、山崎保代陸軍大佐率いる日本軍守備隊約2,500名は、圧倒的な兵力で上陸したアメリカ軍を相手に絶望的な抵抗を続け、太平洋戦争で初となる組織的な「玉砕」を遂げました。この壮絶な全滅は、連合軍の司令官たちに「日本兵は降伏せず、最後の一兵まで戦う」という強烈な印象を植え付けます。

アッツ島の陥落により、キスカ島に残された陸海軍約5,200名の守備隊は完全に孤立しました。補給は途絶え、食料と弾薬は底をつきかけていました。アッツ島の二の舞になることは時間の問題であり、大本営は極めて現実的かつ、当時の日本の軍事思想としては異例ともいえる決断を下します。それは、守備隊を玉砕させるのではなく、全員を救出するというものでした。

この作戦には「ケ号作戦」という名が与えられました。「ケ」は「乾坤一擲(けんこんいってき)」の頭文字であり、文字通り「賽は投げられた」という、一か八かの賭けでした。この決断は、単なる戦術的な選択にとどまりません。それは、玉砕を美徳とする風潮が強まる中で、人命を最優先するという思想の表れでもありました。後に北方軍司令官の樋口季一郎中将は、兵器の放棄を批判された際に「兵器はまた造れるが、人命はそうはいかない」と一蹴しています。これは、欧米で画一的に捉えられがちな「武士道」のイメージとは異なる、日本軍指導部内の現実主義と人道主義の側面を浮き彫りにする重要な証言です。アッツ島の玉砕という犠牲を目の当たりにしたからこそ、キスカでは異なる道を選んだ。この柔軟な思考こそが、奇跡の作戦の第一歩だったのです。

1.2 不可能を可能にした男:木村昌福少将の大胆な計画

この困難な任務の指揮を任されたのが、第五艦隊司令官の木村昌福(きむら まさとみ)少将でした。彼は、部下思いで冷静沈着な指揮官として知られ、「帰ろう、帰ればまた来られる」という彼の言葉は、人命を軽んじないその人柄を象徴しています。

木村少将が立案した計画は、大胆不敵かつ極めてシンプルでした。それは、この海域特有の濃霧を天然の隠れ蓑として利用し、高速の艦隊をキスカ湾に突入させ、守備隊を迅速に収容し、再び霧の中へ脱出するというものでした。連合軍の厳重な海上封鎖と航空監視を突破するには、これしか方法がなかったのです。作戦の成否は、二つの重要な要素にかかっていました。

- 濃霧の発生: キスカ島周辺に、視界がほぼゼロになるほどの濃い霧が、作戦期間中継続して発生すること。

- 電探(レーダー)の活用: 視界のない海域を高速で航行し、敵艦との遭遇を避けるため、日本艦隊に装備され始めたばかりの電探と逆探知機を駆使すること。

この作戦は、技術や物量で劣る日本軍が、自然環境という唯一の味方を最大限に活用し、敵の強みを無力化しようとする非対称戦略の極致でした。連合軍の圧倒的な艦隊と航空機は、濃霧の中ではその力を発揮できません。木村少将は戦いの土俵を「火力」から「度胸と航海術」へと変えることで、不可能に見えた作戦に勝機を見出したのです。

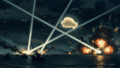

1.3 霧の中の幽霊とのダンス:奇跡の脱出

1943年7月、木村艦隊は出撃しましたが、キスカ島周辺の霧は一向に濃くならず、燃料だけを消費して一度は帰投を余儀なくされました。焦りと絶望が漂う中、7月29日、ついに天候が味方します。気象予報官が予測した通り、アリューシャンの海は深い霧に包まれました。木村少将は「天佑我にあり」(天が味方した)と判断し、全艦隊に突入を命じます。

視界ゼロの中での高速航行は、極度の緊張を強いる危険な賭けでした。その危険性はすぐに現実のものとなります。旗艦である軽巡洋艦「阿武隈」と駆逐艦「国後」が衝突し、その混乱の中で駆逐艦「初霜」と「若葉」も接触事故を起こしました。損傷の大きかった「若葉」は艦隊を離脱せざるを得なくなりました。

さらに奇妙な出来事が起こります。キスカ湾口に差し掛かった際、旗艦「阿武隈」の電探が敵艦隊らしきものを捉えました。直ちに魚雷4本が発射され、駆逐艦「島風」も続きました。全弾命中の手応えがあったとされますが、目標は敵艦ではなく、湾口にそびえる小キスカ島だったのです。このエピソードは、当時の霧がいかに濃く、電探の運用がいかに困難であったかを物語っています。

幾多の困難を乗り越え、艦隊はキスカ湾に到達しました。奇跡的に湾内だけは一時的に霧が晴れ、上陸用舟艇が待機する守備隊の姿が見えました。兵士たちは、すでに軍服や私物を焼き捨て、死を覚悟していましたが、突如現れた友軍艦隊に歓喜しました。収容作業は驚異的な速さで行われ、わずか55分で5,183名全員が乗艦を完了したのです。

艦隊は直ちに全速力で湾を離脱し、再び深い霧の中へと姿を消しました。連合軍の哨戒網に全く気づかれることなく、8月1日に全艦が無事、幌筵(ぱらむしる)島に帰投しました。一発の銃弾も交えることなく、一人の戦闘犠牲者も出さずに、史上最も成功した撤退作戦の一つが完了したのです。

第2部:コテージ作戦 ― もぬけの殻の島への緻密な侵攻計画

日本軍が奇跡の脱出を成し遂げた裏で、連合軍は史上最大級の上陸作戦の準備を着々と進めていました。その計画の緻密さと投入された戦力の巨大さは、その結末の不条理さを一層際立たせるものでした。

2.1 大艦隊の集結:圧倒的な戦力

コテージ作戦のために集められた戦力は、まさに圧倒的でした。戦艦3隻(ペンシルヴェニア、アイダホ、ミシシッピ)、巡洋艦、駆逐艦などを含む約100隻の艦艇がアリューシャンの海に集結しました。上陸部隊は、アメリカ陸軍第7歩兵師団を主力とする兵員と、カナダ陸軍第13歩兵旅団からなる、総勢34,426名に達したのです。

特に、カナダからの5,300名の兵士の参加は、太平洋戦線におけるカナダ軍の主要な貢献の一つであり、国家的な意味合いも大きかったと言われています。さらに、この作戦は、米加両国の兵士からなるエリート特殊部隊「第一特殊任務部隊(First Special Service Force)」の初陣となる予定でもありました。これほどの大部隊を編成したという事実そのものが、連合軍司令部がキスカでアッツ島以上の激しい抵抗を予測していたことの何よりの証拠です。

2.2 指揮官たちの盲点:情報と「思い込み」の罠

なぜ連合軍は、もぬけの殻の島に大軍を送り込むという過ちを犯したのでしょうか。その原因は、情報の欠如ではなく、情報を正しく解釈できなかったことにある、と研究されています。これは、軍事史における「認識バイアス」の典型的な事例として研究されています。

実際には、日本軍撤退の兆候は数多く存在しました。7月下旬以降、航空偵察写真は、島での活動の急激な低下、爆撃による損傷が修復されないまま放置されている様子を捉えていました。航空機のパイロットは、対空砲火が著しく減少したことを報告していました。そして決定的な証拠は、7月28日を境に、キスカ島からの無線通信が完全に途絶したことでした。

しかし、トーマス・キンケイド提督率いる連合軍司令部は、これらの情報をことごとく無視、あるいは誤って解釈したのです。彼らの思考は、「アッツ島の前例」という強力なメンタルモデルに支配されていました。つまり、「日本軍は撤退しない。玉砕するまで戦う」という思い込みです。この固定観念が認知のフィルターとなり、あらゆる情報が歪められてしまったのです。

- 無線の沈黙 → 「撤退した」のではなく、「上陸に備えて無線封鎖を行い、奇襲を準備している」。

- 活動の低下 → 「兵力を温存し、アッツ島のように内陸の陣地に潜んで待ち伏せしている」。

この誤った確信を決定的にしたのは、皮肉にも日本軍の撤退作戦直前に起きた出来事でした。連合軍の艦艇が霧の中でレーダーに映った不審な影(実際には自然現象による幻影だった可能性が高い)に対して砲撃を行い、これを日本軍の補給部隊と誤認し、「撃退に成功した」と結論付けたのです。この「幻の勝利」により、彼らはキスカ島への日本のアクセスを完全に遮断したと信じ込み、島が依然として占領下にあることを疑わなくなりました。こうして、連合軍は自らが作り出した幻想を確信し、無人の島への上陸作戦へと突き進んでいったのです。

2.3 抵抗なき上陸:静寂が呼んだ恐怖

1943年8月15日、作戦は開始されました。まず、戦艦からの猛烈な艦砲射撃と航空機による空爆が、人気のない日本軍陣地を粉砕しました。その後、アメリカ軍とカナダ軍の兵士たちは、敵の銃弾の雨を覚悟して上陸用舟艇から海岸へと殺到しました。

しかし、彼らを迎えたのは、銃声ではなく不気味な静寂と深い霧だけであったのです。兵士たちの間で急速に混乱が広がりました。「いるはずの敵がいない」。この不可解な状況は、兵士たちの精神に極度の緊張と猜疑心をもたらしました。彼らは、岩陰や塹壕の一つ一つに、姿なき日本兵の影を見るようになったのです。敵がいないという事実が、皮肉にも兵士たちを最も危険な心理状態へと追い込んでいったのでした。

第3部:幻影との戦い ― キスカ島における悲劇と不条理

敵のいない島で戦いは始まりました。しかし、実は敵はいました。その敵は日本兵ではなく、兵士たちの心の中に巣食う恐怖、深い霧、そして島そのものでした。

3.1 霧の中の戦闘:友軍相撃の連鎖

日本軍との戦闘が起こらないまま時間が経過するにつれ、極度の緊張状態にあった兵士たちの判断力は鈍っていきました。濃い霧の中で視界は数メートルしかなく、部隊は互いに孤立しました。そのような状況で、ある部隊が別の友軍部隊と遭遇したとき、悲劇が起きたのです。彼らは相手を待ち伏せしていた日本兵と誤認し、発砲したのです。

一度銃声が響くと、パニックは連鎖しました。各所で散発的な銃撃戦が発生し、兵士たちは幻の敵と、そして互いに戦い始めたのです。この「幻影の戦い」は数日間にわたって続き、多くの死傷者を出しました。これは、戦闘が起こるという強烈な期待が、現実の不在によって裏切られた結果生じた、心理的な惨劇でした。

3.2 島の逆襲:ブービートラップ、機雷、そして自然

友軍相撃に加えて、日本軍が撤退時に残していった「置き土産」も連合軍兵士を苦しめました。地雷やブービートラップ(仕掛け爆弾)によって、複数の死傷者が出たのです。

しかし、この作戦における最大の単一の損失は、上陸から3日後の8月18日に海上で発生しました。哨戒任務についていた駆逐艦「アブナー・リード」(USS Abner Read, DD-526)が、日本軍が敷設した浮遊機雷に触雷したのです。艦の後部が吹き飛ぶほどの大爆発により、71名の水兵が死亡、47名が負傷しました。この犠牲者の数は、作戦全体の死者数の大半を占めるものでした。

さらに、島の険しい地形での車両事故、塹壕足(低温多湿の環境で足の組織が壊死する病気)、そしてアリューシャンの過酷な天候による体調不良なども、さらに多くの犠牲者を出しました。

3.3 不条理の数値化:死傷者の統計分析

コテージ作戦の結末を最も雄弁に物語るのは、その死傷者数です。日本軍の犠牲者がゼロであったのに対し、連合軍は数百名の死傷者を出すという、軍事史上類を見ない結果となりました。

キスカ島作戦における日米連合軍の死傷者比較(1943年7月-8月)

| 勢力 | 総兵力 | 戦闘による死者 | 負傷者 | 病死・事故死など | 総死傷者 |

| 連合軍(コテージ作戦) | 34,426名 | 28名(友軍相撃) | 50名 | 120名以上(機雷、事故、病気など) | 約313名以上 |

| 日本軍 | 5,183名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |

この表が示す数字の対比は、いかなる言葉よりも雄弁にコテージ作戦の特異性を物語っています。連合軍は、存在しない敵との戦いのために、現実の、そして取り返しのつかない代償を支払ったのです。

第4部:島からのこだま ― キスカにまつわる奇妙な逸話

コテージ作戦は、その悲劇性だけでなく、数々の奇妙で人間味あふれる逸話によっても記憶されています。これらのエピソードは、この作戦の不条理な本質を象徴しています。

4.1 二つの国に仕えた犬:「エクスプロージョン」の物語

キスカ島の物語で最も心に残るのは、一匹の犬の話です。戦争前、島にはアメリカ海軍の気象観測隊員10名が駐留しており、彼らは「エクスプロージョン(爆発)」という名の犬を飼っていました。

1942年6月に日本軍が島を占領した際、隊員たちは捕虜となりましたが、エクスプロージョンもまた日本軍に「捕獲」されました。犬は日本軍の部隊長に引き取られ、「勝(かつ)」という新しい名前を与えられて可愛がられました。勝は部隊のマスコットとなり、その鋭い聴覚で連合軍の空襲をレーダーより早く察知し、兵士たちに警告する「早期警戒システム」の役割まで果たしたと言われています。

しかし、1943年7月29日の撤退作戦の際、日本軍は犬を連れて行くことができず、勝(エクスプロージョン)は他の数匹の犬と共に島に置き去りにされました。

物語が一周するのは、8月15日に連合軍が上陸した時です。兵士たちの中に、かつて気象観測隊の設営を支援し、エクスプロージョンを島に残していった海軍士官がいました。彼は、自分に向かって尻尾を振りながら駆け寄ってくる犬が、一年以上前に別れた愛犬であることに気づいたのです。アメリカの犬として生まれ、日本の兵士に愛され、そして再びアメリカの手に戻ったエクスプロージョンの数奇な運命は、キスカ島で起こった奇妙な出来事全体の縮図のようであると言えるでしょう。

4.2 心理戦とブラックユーモア

この作戦には、緊張の中にも思わず笑ってしまうような逸話が残されています。

- 「ペスト患者収容施設」の看板: 撤退する日本軍の軍医長が、ささやかな悪戯として、一つの建物に「ペスト患者収容施設」と書いた看板を残していきました。これを発見した上陸部隊は一時騒然となり、パニックが広がりました。

- ドナルド・キーンの役割: この不吉な看板を翻訳したのは、若き日の海軍日本語将校でした。彼は後に、日本文学研究の世界的権威となるドナルド・キーンその人だったのです。この一件で、キーン自身がペストに感染したのではないかと疑われ、本国に送還されそうになるという災難に見舞われました。

- キング提督の機知: ワシントンD.C.に「島には数匹の犬と、淹れたての熱いコーヒーが残されているだけだった」という報告が届きました。報告を受けたフランク・ノックス海軍長官が困惑し、説明を求めると、アーネスト・キング海軍作戦部長は無表情にこう言い放ったと伝えられています。「日本人は非常に賢い。彼らの犬はコーヒーを淹れることができるのだ」。この辛辣なジョークは、作戦の馬鹿げた結末に対する、最高司令部の呆れと苦笑を完璧に表現しています。

4.3 カナダ軍の体験:霧と混乱の洗礼

コテージ作戦に参加したカナダ兵の多くにとって、これは実戦地域への初めての派遣でした。中には、本土防衛のために徴兵された兵士も含まれていました。彼らが体験した初めての「戦闘」は、敵兵の姿はなく、ただ濃い霧と、友軍の誤射、そして地雷だけであったのです。この作戦でカナダ軍は8名の死傷者(死者4名、負傷者4名)を出しました。敵と一戦も交えることなく犠牲者を出したこの奇妙な初陣は、カナダの軍事史において、最も不可解な作戦の一つとして記憶されています。

結論:思い込みと皮肉が織りなす教訓

コテージ作戦は、第二次世界大戦の中でも特異なエピソードとして際立っています。それは、二つの対照的な物語の結晶です。一方には、人命尊重を掲げ、大胆な計画と緻密な実行力で不可能を可能にした日本軍の「ケ号作戦」という輝かしい成功があります。もう一方には、圧倒的な物量を持ちながら、自らの思い込みの罠にはまり、悲劇的で高くついた茶番劇を演じてしまった連合軍の「コテージ作戦」という失敗があります。

この出来事が後世に伝える最も重要な教訓は、軍事計画における認知バイアスの危険性、そして固定観念を疑うことの重要性です。連合軍の失敗は、兵力や兵器の不足によるものではありませんでした。それは、正確な情報を前にしながらも、それを正しく解釈する「想像力」の欠如によって引き起こされたのです。キスカ島の幻影の戦いは、優れた敵軍によってではなく、連合軍司令官自身の心の中に潜む亡霊によって敗北したのです。この凍てつく北の島で繰り広げられた無人の戦いは、戦争がいかに予測不可能で、不条理で、そして時に滑稽でさえあるかを示しています。

コメント