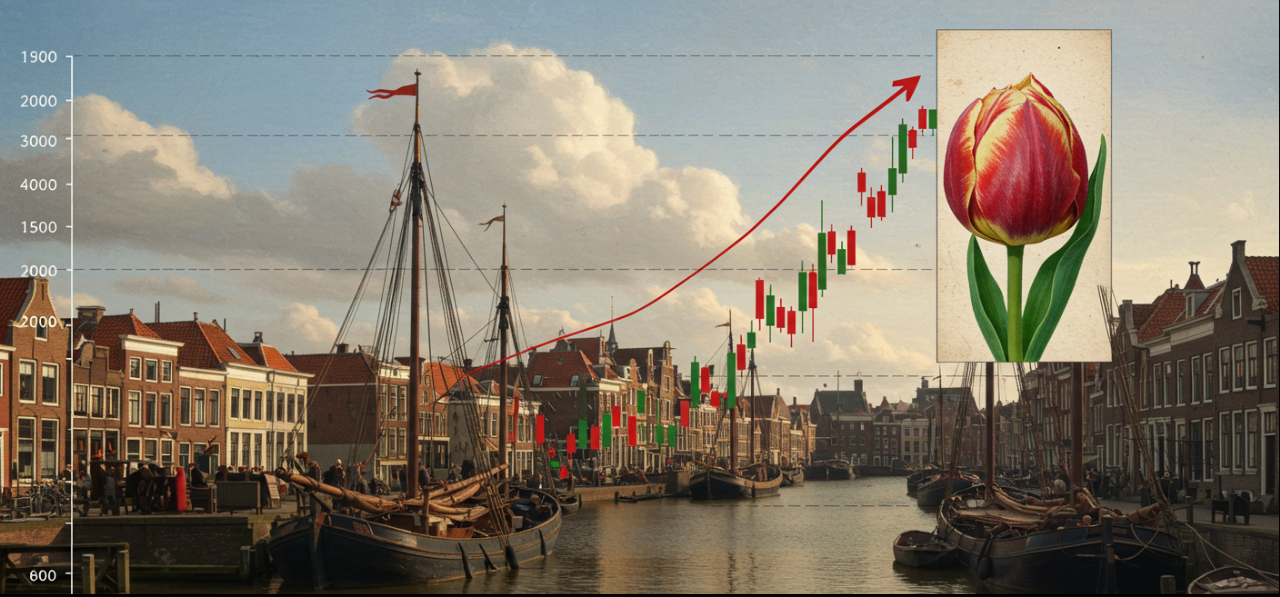

アムステルダムの豪華な邸宅と、たった一つのチューリップの球根が交換された──。

17世紀のオランダで起きたとされる「チューリップ・バブル」。それは、一輪の花を巡る国民全体の狂乱が、国家経済を破滅させた、人間の強欲と愚かさを象徴する物語として、400年近く語り継がれてきました。

しかし、もし、この有名な物語が、ほとんど「嘘」だったとしたら…?

近年の歴史研究は、私たちが信じてきたこの伝説が、後世に作られた著しく誇張された神話であったことを明らかにしています。 今回は、歴史のファイルに記録された証拠を基に、チューリップ・バブルという、世界で最も有名な経済事件の驚くべき真相に迫ります。

なぜオランダだったのか?熱狂が生まれた土壌

まず、なぜこの奇妙な熱狂が、17世紀のオランダという特定の場所で生まれたのか、その謎を探る必要があります。

当時のオランダは、まさに黄金時代の真っ只中にありました。オランダ東インド会社(VOC)が世界貿易を支配し、アムステルダムには世界初の証券取引所が設立されるなど、空前の好景気に沸いていたのです。 この富は、新しい商人階級を生み出しました。貴族階級が存在しないこの国では、彼らはレンブラントの絵画や豪華な家具、そして「珍しい植物」を所有することで、自らの成功と社会的地位を誇示しました。

そこへ、オスマン帝国からやってきたエキゾチックな花、チューリップが登場します。 特に人々を熱狂させたのが、ウイルスに感染したことによって花びらに炎のような美しい縞模様が現れる、「割れたチューリップ」でした。このウイルスは、球根を予測不可能な一点物のアート作品へと変貌させ、富裕な愛好家たちの究極の収集対象となったのです。

高度な金融システム、富を誇示したい商人たち、そしてウイルスの偶然が生んだ希少な花。これら全てが揃ったオランダは、まさに投機熱が燃え上がるための完璧な舞台でした。

「風の取引」:酒場で交わされた口約束

当初、チューリップの取引は、庭で花を育てる裕福な愛好家たちの間で行われていました。しかし、やがて「儲かる」という噂が広まると、花そのものには興味がない、中産階級の職人や商人たちが市場に参入してきます。

そして、熱狂の中心となったのが、「風の取引(Windhandel)」と呼ばれる、驚くべき投機システムでした。

チューリップは秋にしか球根を植え替えられず、春にしか花が咲きません。そこで、人々は冬の間、まだ土の中に埋まっている球根の「未来に受け取る権利」を、手形だけで売買し始めたのです。これは、現代の「先物取引」そのものでした。

驚くべきことに、この取引が行われたのは、証券取引所のような公的な場所ではなく、街の酒場の裏部屋でした。 ワインを片手に、商人たちは口約束だけで、まだ見ぬ花に大金を投じました。そこには法的な契約書も、規制もありません。頼りになるのは、お互いの「評判」と「名誉」だけ。

この非公式で手軽な「風の取引」は、普通の市民でも一攫千金を夢見ることを可能にし、投機熱を爆発的に加速させていきました。人々は、球根そのものの価値ではなく、「誰かがもっと高く買ってくれるだろう」という期待だけで、熱狂の渦に飛び込んでいったのです。

謎の真相:「国家の狂乱」という神話の解体

では、この熱狂は、本当にオランダ経済を崩壊させるほどの大惨事を引き起こしたのでしょうか? 歴史家アン・ゴールドガーをはじめとする専門家たちの徹底的な古文書調査は、私たちが信じてきた「神話」とは全く異なる「現実」を明らかにしました。

神話1:「オランダ国民全体が熱狂した」は嘘

ゴールドガーの研究によれば、この投機に参加していたのは、ごく一部の都市に住む、数百人程度の商人と熟練職人に限られていました。国民全体を巻き込んだパニックというよりは、特定のコミュニティ内で起こった、ニッチで局地的な熱狂だったのです。

神話2:「国家経済が破綻した」は嘘

バブルが崩壊した後、オランダが深刻な不況に陥ったという証拠は、どこにも見つかっていません。銀行の倒産も、企業の連鎖倒産も記録されておらず、オランダの黄金時代は、その後も何十年と続いたのです。国家を揺るがす経済危機は、実際には起こりませんでした。

神話3:「人々は破産し、身を投げた」は嘘

「家一軒と交換された」という有名な「センペル・アウグストゥス」の球根。これも、実際に家と交換されたわけではなく、「それくらいの価値があった」という比喩的な話である可能性が非常に高いです。 取引の多くは、現金のやり取りではなく、「風の取引」による帳簿上の利益でした。そのため、バブルが崩壊した時、人々が失ったのは、手にしたことのない「幻の利益」がほとんどでした。もちろん、個人的に大きな損失を被った人もいましたが、絶望して運河に身を投げる人が続出した、という話は完全に創作です。

| 神話(私たちが信じてきた物語) | 現実(現代の歴史研究が示す事実) |

| オランダ国民全体が熱狂に巻き込まれた。 | 参加者は数百人程度で、一部の都市の商人と職人に限定されていた。 |

| 崩壊は深刻で長期的な経済不況を引き起こした。 | 経済危機は起こらず、オランダイの黄金時代はその後も続いた。 |

| あらゆる階層の人々が破産し、破滅した。 | 損失は限定的で、大量倒産もなく、富裕層はほとんど影響を受けなかった。 |

| 生涯の貯蓄が失われ、自殺者が出た。 | センセーショナルな創作。取引は主に帳簿上の利益であり、現金の貯蓄ではなかった。 |

Google スプレッドシートにエクスポート

最大の謎:なぜこの「嘘」はこれほど有名になったのか?

では、なぜこれほど事実と異なる「神話」が、400年近くも信じられてきたのでしょうか。 その謎を解く鍵は、一人のジャーナリストの存在にあります。

バブル崩壊直後、当時のオランダでは、投機熱を「強欲と愚かさの象徴」として批判する、風刺的なパンフレットやイラストが多数出版されました。「船乗りが貴重な球根をタマネギと間違えて食べた」といった面白い逸話の多くは、この時の創作です。

そして1841年、スコットランドのジャーナリスト、チャールズ・マッケイが、著書『常軌を逸した大衆の妄想と狂気』の中で、これらのパンフレットに書かれた最もセンセーショナルな話を、あたかも事実であるかのように劇的にまとめ上げました。 この本が、大ベストセラーとなったのです。

マッケイが生きた19世紀は、産業革命による金融パニックを経験した時代でした。彼は、自らの時代の不安を、17世紀のオランダに投影し、チューリップ・バブルを「歴史的な教訓」として描き出したのです。

結論:歴史のファイルに隠された本当の教訓

チューリップ・バブルは、国家を揺るがす経済パニックではありませんでした。その真相は、**「一部の市民の間で起こった、非公式な先物市場の局地的な崩壊」**だったのです。

この神話が今もなお生き続けている理由は、その物語が、非常に分かりやすい道徳的な教訓を含んでいるからです。「強欲に駆られると、人は花にさえ大金を払い、やがて破滅する」という物語は、ビットコインやITバブルなど、現代のあらゆる投機ブームに対する、時代を超えた便利な警告として機能します。

チューリップ・バブルの物語が私たちに教えてくれる本当の教訓は、単なる「強欲への警告」ではありません。 それは、いかにして「歴史」が作られるか、という、より深い謎です。一度、強力で分かりやすい「物語」が生まれてしまうと、たとえそれが事実と異なっていても、複雑な現実を上書きし、人々の記憶を支配してしまうのです。

歴史のファイルに記録されているのは、乾燥した事実だけではありません。そこには、人々の欲望や不安、そして後世の思惑によって歪められた、数々の「神話」もまた、眠っているのです。

コメント