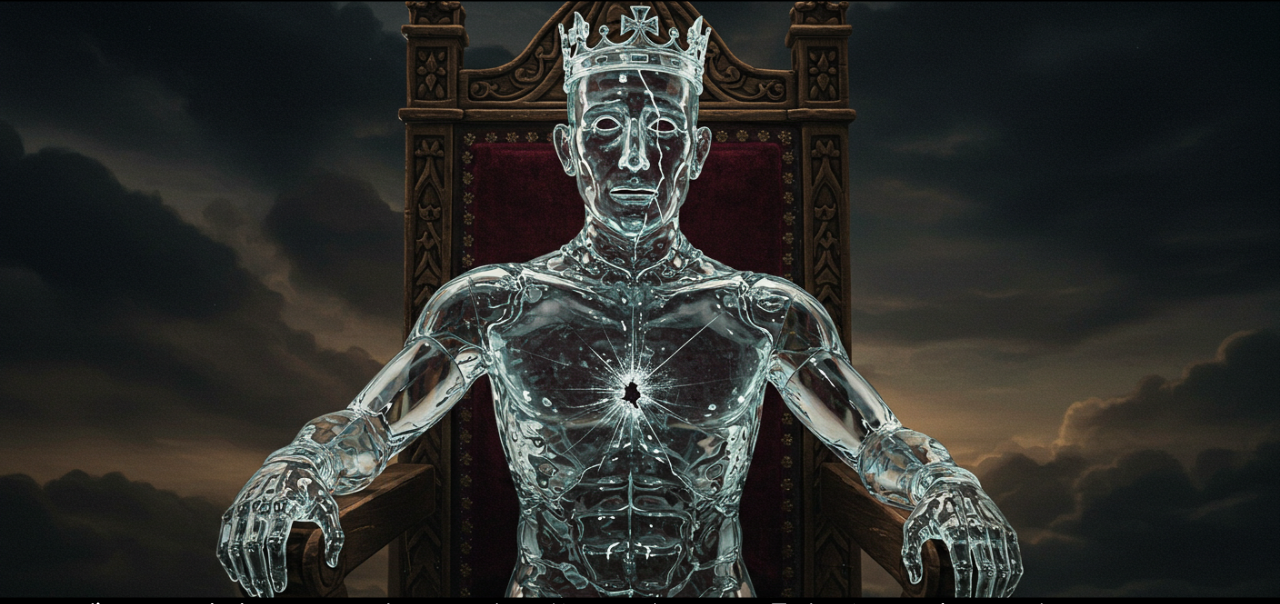

もし、ある日突然、あなたの体がガラスでできていると信じてしまったら…? ほんの少しの衝撃で、粉々に砕け散ってしまう。誰にも触れることができず、椅子に座ることさえ恐怖に感じる。

まるで悪夢のようなこの妄想は、フィクションではありません。 15世紀から17世紀にかけてのヨーロッパで、主に王侯貴族や知識人といったエリート層の間で実際に流行したとされる、歴史上最も奇妙な精神疾患の一つ「ガラス妄想」です。

なぜ、富と権力を手にした人々がこれほどまでに脆く、不可解な妄想に取り憑かれたのでしょうか。 その謎を解き明かす鍵は、当時の医学、文化、そして「ガラス」という物質が持つ神秘的な力の中に隠されていました。 今回はこの奇妙な妄想のミステリーの驚くべき真相に迫ります。

第1章:フランスの「ガラスの王」– シャルル6世の悲劇

この奇妙な物語は、その最も有名で最も悲劇的な症例から始まります。 フランス国王シャルル6世(在位1380-1422年)。 治世の初期には「親愛王」として国民に愛された彼でしたが、やがて「狂気王」として歴史にその名を刻むことになります。

1392年、軍事遠征のさなか彼は突如として精神錯乱に陥り、自らの騎士たちに襲いかかり、なんと数名を殺害してしまいました。 この事件以降、彼の精神は断続的な狂気の発作に生涯悩まされることになります。

そして、彼の心を支配したのが「自らの身体は、もろいガラスでできている」という強固で不可思議な妄想でした。

そして、この妄想は彼の行動を完全に支配しました。

- 接触の拒絶: 彼は廷臣たちが自らに触れることを固く禁じました。ほんのわずかな接触でさえ、彼のガラスの身体を粉々に砕いてしまうと本気で信じていたのです。

- 極端な予防策: 彼は何時間も身じろぎもせず、厚い毛布にくるまって過ごしました。さらに驚くべきことに、万が一の衝撃から身を守るため、衣服の内側に鉄の棒を縫い込ませて物理的な補強を施したという記録まで残っています。

実はシャルル6世のこの個人的な脆弱性は、当時のフランス王国が直面していた政治的不安定と、不気味なまでに共鳴していました。 王の精神疾患は国内に血なまぐさい内戦を引き起こしてしまいます。王の身体が「国体」そのものと見なされる時代、ガラスのように脆く砕け散りそうだと感じていた王の心は、まさに分裂した国家の姿を鏡のように映し出していたのかもしれません。

第2章:ガラスの人々の肖かたち – 奇妙な症例の数々

シャルル6世の症例は決して彼だけの特殊なものではありませんでした。 この奇妙な妄想は、様々な形で近世ヨーロッパのエリート層を蝕んでいったのです。

- ガラスのピアノを飲み込んだ王女: 19世紀、バイエルン王女アレクサンドラは、幼い頃にガラス製のグランドピアノを飲み込んでしまいそれが体内に留まっていると固く信じていました。 この妄想の結果、彼女は体内のピアノが砕け散るのを恐れて、戸口を通り抜ける際には常に慎重に体を横向きにするなど奇妙な行動をとったといいます。

- ガラスの臀部を持つ男: 妄想が特定の身体部位に限定されるケースも、少なくありませんでした。中でも最も一般的だったのが、「自分の臀部(おしり)がガラスでできている」という信念です。 患者たちは、椅子に座ることを断固として拒否したり、臀部が砕けるのを防ぐために、常に大きな柔らかいクッションを持ち歩いたりしたと記録されています。

- 文学が描いた「ガラスの学者」: 『ドン・キホーテ』の作者セルバンテスも、この妄想を題材にした短編小説『ガラスの licenciad』を書いています。 物語の主人公である聡明な法学者は、ガラス妄想に取り憑かれますが、彼の知性は衰えるどころかむしろ増幅されます。彼は、「ガラスは微細で繊細な物質なので、魂はそれを通して、重い肉体よりも迅速に働くのだ」と主張し、機知に富んだ社会批評家として名声を得るのです。

第3章:謎の真相 – なぜ「ガラス」だったのか?

では、なぜ彼らは鉄でも石でもなく、「ガラス」でできていると信じたのでしょうか。 その謎を解く鍵は、当時の医学理論と「ガラス」という物質が持つ、特殊な文化的地位にありました。

1.「憂鬱」という名の高貴な病

当時のヨーロッパでは、「四体液説」という医学理論が、絶対的な権威を持っていました。 人間の健康は、4種類の体液のバランスによって決まるとされ、ガラス妄想はその中でも「黒胆汁」の過剰によって引き起こされる「憂鬱質(メランコリー)」の一種と分類されました。

そして、この「憂鬱質」は単なる病ではなく「高貴な病」と見なされていたのです。 黒胆汁は「知性の体液」とも考えられており、その過剰は学者、詩人、貴族といった知的で感受性の鋭い人々に特有の気質と結びつけられていました。 つまり、憂鬱質に罹ることは苦悩であると同時に、その人の知性や身分の高さを証明する証でもあったのです。ある種この病気にかかることがステータスとして認識されていたのです。

2.「魔法の物質」としてのガラス

15世紀から17世紀にかけて、透明なガラスは比較的新しい極めて高価なハイテク素材でした。 その製造プロセスは砂や塵といった卑しい物質が、火の力によって貴重で美しい物質へと奇跡的に変容する様から、一種の「錬金術」と見なされていました。

このガラスという物質は二つの強力な文化的メタファーを持っていました。

- 脆弱性の象徴: その脆さは、人間の生命の儚さの象撮として広く用いられました。

- 透明性の象徴: その透明性は、純粋さや真実を見通す「知的な明晰さ」と結びつけられました。

この「高貴さ」「知的さ」「脆弱さ」「透明性」というガラスが持つ象徴的な意味は、この病に苦しんだエリート層(貴族や学者)の自己認識と、彼らが抱える憂鬱な苦悩の性質と、完璧に一致していたのです。 ガラス妄想は彼らが自らの苦しみを表現するための文化的に理解可能で、かつ自らのエリートとしての地位を裏付ける唯一無二の「言葉」だったのかもしれません。

第4章:妄想の終焉と、現代に響くこだま

そんなガラス妄想の報告は17世紀以降急速に減少していきます。 その理由は二つありました。 一つは、ガラス製造技術の進歩によりガラスが神秘性を失いありふれた日用品になったこと。 そしてもう一つは、啓蒙思想と新しい医学モデルの台頭が「四体液説」に取って代わり、精神疾患を理解するための新たな枠組みを提供したことです。

テクノロジーが形作る「狂気の語彙」

ガラス妄想は、「一過性精神疾患」の典型例とされています。これは特定の文化圏で、特定の時代に現れやがて消えていく精神障害です。 この現象はその後の時代に見られる、テクノロジーに影響された妄想と驚くほど似ています。

19世紀には、その時代の新素材であったコンクリートで自分の体ができていると信じる人々が現れました。 そして現代においては、妄想の内容はマイクロチップの埋め込み、監視カメラ、コンピューターといった現代のテクノロジーに関わるものが多く、プライバシーやコントロールに関する現代的な不安を反映しています。

結論:時代が起こした妄想だけでは片づけられない、現代にもつながる物語

ガラス妄想は単なる特定の人が引き起こす狂気ではありませんでした。 それは、近世ヨーロッパの医学理論、物質文化、そしてエリート層の社会的・心理的不安が交差する特定の歴史的瞬間にのみ存在し得たユニークで強力な文化的産物だったのです。

この奇妙な歴史的エピソードは、人間の精神に関する普遍的な真実を明らかにしています。 私たちは言葉にできない心理的な苦痛に対して、物理的なメタファーを見出そうとする、根源的な欲求を持っているということです。そして、私たちが世界を形作るために生み出した物質そのものが、回り回って私たちの精神の風景を形作っていくのです。

シャルル6世が自らの体を鉄の棒で補強しようとしたように、人々は自らの時代の素材を用いて、砕け散りそうな自己の感覚に秩序と構造を与えようと試みます。 ガラス妄想の物語は私たちの自己認識がいかに脆く、そして、私たちを取り巻く世界の物質的・象徴的な言語に、いかに深く影響されているかを映し出しているのかもしれません。

コメント