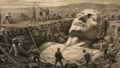

20世紀初頭、ドイツ・ベルリン。 ある中庭で、世界中の注目を一身に集める、一頭の馬がいました。 その馬の名は「ハンス」。彼は、ただの馬ではありませんでした。 簡単な足し算や引き算はもちろん、分数の計算、カレンダーの読み取り、さらには音楽の和音まで聞き分けることができる、「賢い馬(クレバー・ハンス)」として、その名はヨーロッパ全土に轟いていたのです。

「2+3は?」と問われれば、蹄で地面を5回叩く。 「もし月の8日目が火曜日なら、次の金曜日は何日か?」という複雑な問いにも、蹄を11回叩いて、正確に答える。 その知性は、人間の14歳児に匹敵するとまで言われました。

この奇跡の馬を育て上げたのは、元数学教師のヴィルヘルム・フォン・オステン。彼は、ハンスの能力が金儲けの見世物ではなく、動物が人間と同等の知性を持つことの科学的な証明だと、固く信じていました。

しかし、この物語の最大のミステリーは、ハンスの驚異的な能力が、全くの「幻想」であったという事実にあります。 では、なぜ当代一流の科学者たちでさえ、この壮大な謎を見抜けなかったのでしょうか。そして、そのトリックの裏には、どんな驚くべき人間の「無意識」の力が働いていたのでしょうか。 今回は、心理学の歴史を永遠に変えた、この驚くべき事件の、不思議な謎の真相に迫ります。

第1章:時代の申し子 – なぜ人々は「考える馬」を信じたのか?

賢馬ハンスへの熱狂は、単なる物珍しさから生まれたわけではありません。 それは、19世紀末から20世紀初頭にかけてヨーロッパを覆っていた、知的・社会的な大変動の渦中に咲いた、時代の徒花でした。人々がハンスを信じた背景には、当時の社会が抱える、根源的な問いと、科学への期待と不安が、複雑に絡み合っていたのです。

ダーウィンの衝撃と、揺らぐ人間の地位

1859年にチャールズ・ダーウィンの『種の起源』が出版されて以降、人間と動物を隔てていた絶対的な壁は、揺らぎ始めていました。 人間もまた自然淘汰の産物であり、動物と地続きの存在である、という考えは、神が創造した特別な存在として人間を位置づけてきた、伝統的な世界観を根底から覆したのです。

この知的革命は、動物の知性や感情に対する人々の関心を、飛躍的に高めました。 「もし人間と動物が連続した存在であるならば、動物にも人間のような思考能力があっても、不思議ではないのではないか?」 ハンスの驚異的な能力は、この時代の大きな問いに対する、まさに目に見える「答え」のように映ったのです。人々は、ダーウィンの理論を裏付ける生きた証拠を、この一頭の馬に求めていました。

科学と神秘主義の曖昧な境界

そして、20世紀初頭は、科学が目覚ましい発展を遂げる一方で、骨相学のような疑似科学や、神秘主義もなお、根強い影響力を持っていた時代でした。 ハンスの飼い主であるフォン・オステン自身も、骨相学を信奉していました。彼の信念は、科学的探究心と神秘主義が分かちがたく結びついた、まさにこの時代を象徴するものだったのです。 科学的な客観性と、主観的な信念との境界が曖昧であったからこそ、ハンスの現象は「科学的検証」の対象となりながらも、多くの人々にとっては、神秘的な「奇跡」として、熱狂的に受け入れられたのでした。

第2章:科学の審判 – 権威たちが下した、驚くべき結論

ハンスの名声が高まるにつれ、その能力は、真剣な科学的探求の対象となります。 1904年、ドイツ教育委員会は、この謎を解明するため、公式な調査委員会、通称「ハンス委員会」を立ち上げました。

そのメンバーは、哲学者のカール・シュトゥンプフを筆頭に、獣医師、動物園長、サーカスの支配人、騎兵将校といった、実に多彩な分野から集められた13名の専門家集団。彼らは、いかなるトリックも見逃さないという、固い決意のもとに組織されました。

委員会は、最もありふれた疑惑、すなわち「飼い主のフォン・オステンが、何らかの意図的な合図を送っているのではないか?」という点から、調査を開始します。 しかし、実験はすぐに、その可能性を否定しました。 フォン・オステン以外の人物が質問をしても、あるいは質問者がハンスの視界から外れても、ハンスはしばしば正答を導き出したのです。

数ヶ月にわたる綿密な調査の末、委員会は、世間の予想を大きく裏切る結論を発表します。

「いかなる種類のトリックも、用いられていない」

この権威ある専門家集団によるお墨付きは、ハンスが本当に思考する馬であるという見方を、社会的に公認するに等しく、人々の熱狂は最高潮に達しました。 しかし、彼らは「トリックではない」と断定した一方で、ハンスが「どのようにして」問題を解いているのか、そのメカニズムについては、何ら解明することができませんでした。 謎は解き明かされるどころか、むしろ一層、深まってしまったのです。

第3章:心理学者の執念 – オスカー・プフングストの鮮やかな謎解き

委員会の不可解な結論に満足せず、ハンスの謎の核心に迫ろうとした人物がいました。 委員会のメンバーであった、若き心理学者オスカー・プフングストです。彼は、驚くべき忍耐と、科学的厳密さをもって、この謎に、たった一人で挑みました。

プフングストのアプローチは、現代の実験心理学の礎となる「変数の統制」という考えに基づいています。彼は、ハンスが正答を出すための「条件」を、一つひとつ体系的に変化させ、何が決定的な要因となっているのかを、突き止めようとしたのです。

| 実験条件 | 質問者は答えを知っているか? | ハンスは質問者を見ることができるか? | 正答率 |

| 通常条件 | はい | はい | 89% |

| 条件1 | いいえ | はい | 6% |

| 条件2 | はい | いいえ | 6% |

| 条件3 | いいえ | いいえ | 0% |

実験結果は、謎を解く鍵を、明確に示していました。 ハンスが驚異的な正答率を示すのは、「質問者が答えを知っており、かつ、ハンスがその質問者を見ることができる」という、二つの条件が満たされた場合に限られたのです。 どちらか一方でも条件が欠けると、正答率は偶然のレベルまで、劇的に低下しました。

これは、ハンスが自ら思考して答えを導き出しているのではなく、質問者から、何らかの視覚的な合図を受け取っていることを、決定的に証明していました。

「無意識の合図」の正体

では、その「合図」とは、一体何だったのでしょうか? プフングストは、観察の焦点をハンスから質問者へと移し、その微細な動きを、食い入るように注視しました。そして、ついにその秘密を解き明かします。

質問者は、ハンスが蹄を叩く回数が正解に近づくにつれて、無意識のうちに、期待感から身体を緊張させていました。 そして、正解の回数に達した瞬間、安堵からその緊張が、フッと解ける。 ハンスが蹄を叩くのをやめる決定的な合図は、その安堵の瞬間に起こる、質問者の頭部や眉の、ごくわずかな(ミリ単位の)上方への動きだったのです。

これらの動きは、質問者自身が全く意識していない、不随意の反応であり、周囲の人間には到底感知できないものでした。 ハンスは、数学者ではありませんでした。 彼は、人間には捉えられない、微細な身体言語を読み解く、驚異的な観察眼を持った、卓越した読心術師だったのです。

第4章:悲劇的な結末と、ハンスが本当に持っていた「賢さ」

プフングストによる、この鮮やかな謎解きは、ベルリンの奇跡の馬をめぐる熱狂に、冷や水を浴びせました。

飼い主のフォン・オステンは、この結論を生涯受け入れることはありませんでした。彼は詐欺師ではなく、自らが作り出した幻想の、最も忠実な信奉者だったのです。世間からペテン師の烙印を押され、失意のうちに、彼は1909年にこの世を去りました。 主を失ったハンスの運命もまた、過酷でした。第一次世界大戦が勃発すると軍馬として徴用され、1916年頃、戦場で命を落としたと伝えられています。

ハンスの真の「賢さ」とは

確かに、ハンスは計算も読書もできませんでした。 しかし、この物語を単なる「トリックの暴露」として片付けてしまうのは、あまりにもったいないことです。なぜなら、ハンスは、計算能力とは全く異なる、しかし、間違いなく驚異的な能力を持っていたからです。

それは、人間が自ら意識することすらできない、筋肉の微細な緊張、呼吸のわずかな変化、表情の瞬時の動きといった、極めて繊細な身体言語を読み解く、卓越した知覚能力です。 ハンスの真の「賢さ」とは、その能力を、種という壁を越えて人間に適用し、人間の無意識の領域と、コミュニケーションをとることに成功した点にあるのです。

結論:歴史のファイルに隠された「クレバー・ハンス効果」という遺産

この一連の出来事は、心理学の世界に「クレバー・ハンス効果」、または「観察者期待効果」として、その名を永遠に刻むことになりました。 これは、実験者が抱く期待や仮説が、無意識のうちに被験者の行動に影響を与え、結果を歪めてしまう現象を指します。

この発見は、実験心理学における「客観性」の概念を根底から問い直し、実験者自身のバイアスを排除するための「二重盲検法」といった、厳密な実験計画法が発展する、大きなきっかけとなりました。

そして驚くべきことに、「クレバー・ハンス効果」は、21世紀の最先端分野である人工知能(AI)研究においても、極めて重要な概念として、再認識されています。 AIがテストで高い性能を示したとしても、それは本当に問題を「理解」しているのか、それとも、トレーニングデータに含まれる「意図しない手がかり」を、賢く学習しただけなのか。この問いは、まさに現代版のクレバー・ハンスの謎なのです。

クレバー・ハンスの物語は、私たちが「知性」というものを、いかに一面的で、狭い物差しで測っているかを教えてくれます。 そして、それは、人間同士のコミュニケーションにおいても、言葉として発せられる情報以上に多くのことが、非言語的なチャネルを通じて、絶えず交換されていることを示唆しています。 私たちは皆、知らず知らずのうちに、ハンスであり、そしてフォン・オステンなのかもしれません。

コメント