ミツバチの巣箱。それは、一見すると混沌の極みです。何万匹ものハチが絶え間なく動き回り、羽音を立て、互いに接触し合う。しかし、この騒がしい活動の奥には、驚くべき秩序と効率性が隠されています。

特に不思議なのは、その採餌活動です。巣から数キロも離れた場所に咲く、蜜が豊富な花畑に、コロニー全体の働きバチを、どうやって集中させることができるのでしょうか? 誰が、どのようにして、蜜のありかを仲間に伝えているのか。この謎は、古代ギリシャの哲学者アリストテレスの時代から、2000年以上もの間、人類を悩ませてきた、自然界最大のミステリーの一つでした。

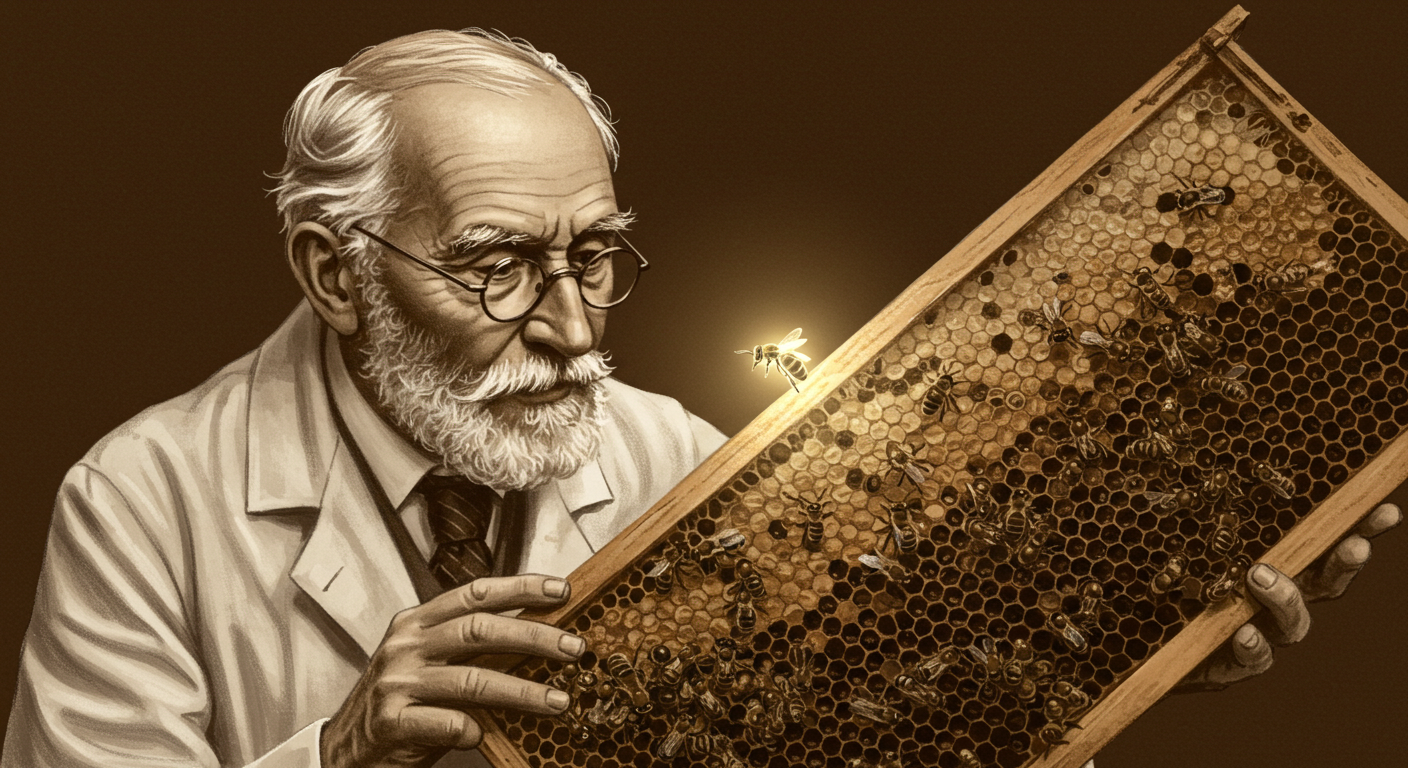

この、誰もが存在を信じなかった「ミツバチの言語」に耳を傾け、その複雑な文法を解読したのが、オーストリアの動物行動学者、カール・フォン・フリッシュでした。 これは、科学という名の探偵が、揺るぎない信念と驚くべき忍耐力で、自然界の最も深遠な秘密の一つを解き明かす、壮大な物語です。

第1章:世界は灰色だったのか? – すべては「色」の謎から始まった

この壮大な謎を解き明かす旅は、意外な場所から始まりました。 20世紀初頭、科学界では「ミツバチは色盲である」というのが、揺るぎない定説でした。しかし、フォン・フリッシュはこの常識に疑問を抱きます。 「もし本当に色が見えないのなら、なぜ花々はこれほどまでに鮮やかな色をしているのだろうか?」

この素朴な疑問を証明するため、彼は科学史に残る、エレガントな実験に着手します。

まず、彼はミツバチを、青い色の厚紙の上に置いた砂糖水の皿に集まるよう訓練します。 次に、彼は砂糖水を取り除き、その青いカードを、白から黒まで、様々な明るさの灰色のカードの真ん中に置きました。 もしミツバチが色盲で、色の明るさだけで物事を判断しているなら、青いカードを特定の明るさの灰色と混同し、灰色のカードにも集まるはずです。

しかし、結果は明白でした。 戻ってきたミツバチたちは、灰色のカードを完全に無視し、一貫して青いカードの上に着地したのです。 ミツバチは、色を認識していました。

この実験は、単にミツバチの色覚を証明しただけではありませんでした。それは、フォン・フリッシュが、これから何十年にもわたってミツバチと「対話」するための、基本的な道具を手に入れた瞬間だったのです。特定の色の給餌器に、印をつけた特定のハチを訓練する。この技術こそが、後に続く、より壮大な謎を解き明かすための、不可欠な鍵となりました。

第2章:最初の発見と「20年間の偉大なる過ち」

信頼できる実験手法を確立したフォン・フリッシュは、いよいよ本丸の謎、コミュニケーションの解明へと歩を進めます。 ガラス張りの観察巣箱を覗き込み、何時間も、何日間も、採餌から戻ったミツバチの行動を観察し続けた彼は、ついに最初の発見をします。

巣の近くに置いた給餌器から戻ったハチが、巣盤の上で活発な円を描くように踊る「ラウンドダンス」です。 この踊りを見た他のハチたちは興奮し、すぐに巣から飛び立って、近くの給餌器を素早く見つけ出しました。明らかに、何らかの情報が伝わっていました。

同時に、彼は別のダンスも観察していました。体を小刻みに震わせる(waggle)動きを伴う、8の字の「ワッグルダンス」です。このダンスは、脚に花粉を付けて帰ってきたハチが踊ることが多かったため、彼は一つの結論に達します。

「ラウンドダンスは蜜のありかを、ワッグルダンスは花粉のありかを伝えているのだ」

この説は、論理的に見え、1923年に発表されると、20年もの間、科学界の定説となりました。 しかし、この説は、完全に間違っていたのです。

フォン・フリッシュ自身が、自らの偉大な過ちに気づくのは、20年後のことでした。 彼は、同じ砂糖水を入れた給餌器を、一つは巣の近くに、もう一つは遠くに設置するという、決定的な実験を行います。 結果は、彼の長年の信念を打ち砕きました。近くの給餌器から戻ったハチはラウンドダンスを、遠くの給餌器から戻ったハチはワッグルダンスを踊ったのです。食べ物の種類は、全く関係ありませんでした。

ダンスが伝えていたのは、食べ物の種類ではなく、「距離」だったのです。 この「20年間の過ち」は、科学の発見が一直線ではないこと、そして、偉大な科学者とは、自らの過ちを認める勇気を持つ者であることを、私たちに教えてくれます。

第3章:ミツバチの言語文法 – 巣の中に描かれる太陽の地図

自らの過ちを正したフォン・フリッシュは、ワッグルダンスに秘められた、驚くべき言語の文法を、一つひとつ解き明かしていきます。

距離の伝え方

彼は、巣から直線状に、徐々に距離を離して給餌器を置く「ステップ実験」を行いました。 その結果、食べ物の場所が遠くなればなるほど、8の字ダンスの中央の直線部分(ワッグル・ラン)を踊る時間が長くなることを発見しました。 距離は、時間の長さというシンボルに変換されていたのです。

方向の伝え方

次に、彼は給餌器を同じ距離に保ったまま、扇のように異なる方角に置く「ファン実験」を行いました。 そして、彼は人類の常識を覆す、驚くべき事実を発見します。

ミツバチは、方向を伝えるために、太陽の位置を基準にしています。 しかし、巣の中は真っ暗で、太陽は見えません。そこでミツバチは、信じられない認知の飛躍をやってのけるのです。

太陽に対する飛行経路の角度を、重力に対する角度へと、頭の中で変換(トランスポーズ)するのです。

- 巣盤をまっすぐ上に踊れば、「太陽の方向に飛べ」

- 巣盤をまっすぐ下に踊れば、「太陽と正反対の方向に飛べ」

- 巣盤の垂直線から左に40度の角度で踊れば、「太陽の現在位置から、左に40度の方向に飛べ」

これは、単なる反射行動ではありません。 視覚で得た情報を、重力覚へと翻訳し、仲間と共有可能な象徴的表現を創造するという、高度に抽象的な知的活動です。 フォン・フリッシュは、小さな昆虫の脳の中に、人間だけの特権だと信じられていた「象徴的言語」が存在することを、世界で初めて証明したのです。

第4章:ナチスとミツバチ – 科学者を救った、不思議な運命

フォン・フリッシュが、この画期的な発見をしていた頃、彼の母国オーストリア、そしてヨーロッパは、ナチス・ドイツの闇に覆われていました。 そして、この時代の狂気が、彼の研究と人生に、不思議な影を落とします。

ナチスが制定したニュルンベルク法によって、フォン・フリッシュは、母方の祖母の出自から「4分の1ユダヤ人」と分類され、大学からの追放が迫っていました。 しかし、彼を絶望の淵から救ったのは、皮肉にも、彼を迫害しようとしたナチス政権そのものでした。

当時、ヨーロッパ中のミツバチが、ノゼマ病という伝染病によって壊滅的な被害を受けていました。 ミツバチは、農作物の受粉に不可欠な存在。その激減は、ドイツの食糧供給、ひいては戦争遂行能力に、直接的な脅威をもたらしました。

ミツバチ研究の世界的権威であったフォン・フリッシュは、国家にとって「不可欠な存在」となったのです。 ナチスの食糧・農業省は、彼にノゼマ病の研究を委託。これにより、彼は解雇を免れ、研究を続けることができました。 まさに、ミツバチが、彼の命を救ったのです。 この、歴史の皮肉としか言いようのない出来事のおかげで、彼はワッグルダンスの完全な解読という、世紀の発見を成し遂げることができたのでした。

第5章:最後の戦い – 踊るロボットによる最終証明

フォン・フリッシュの発見は、あまりに革命的だったため、科学界からは長年、深い懐疑の目で見られていました。 特に、アメリカの生物学者エイドリアン・ウェナーは、「ダンスは単なる興奮の表現に過ぎず、ミツバチは匂いを頼りに花を探しているだけだ」という、「匂いの道標説」を提唱し、激しい論争を巻き起こしました。

この長年の論争に、最終的な決着をつけたのは、生きたミツバチではなく、一体の踊るロボットでした。

1980年代、ジェームズ・L・グールドらの研究チームは、蜜蝋で作られた、コンピューター制御の精巧なロボットバチを開発。このロボットは、ワッグルダンスを完璧に模倣することができました。 実験は、決定的でした。

ロボットバチは、実際には一度も行ったことのない場所への方向を、巣の中で「踊り」ます。もちろん、ロボットには花の匂いは一切ついていません。 すると、巣の中の生きたミツバチたちは、このロボットのダンスに追従し、巣から飛び立ち、そして、ロボットが示した、まさにその場所へと正確に到着したのです。

これは、匂いでは到底説明できない、動かぬ証拠でした。 ダンスが伝える、抽象的な情報こそが、ミツバチを導いていた。 カール・フォン・フリッシュの理論は、半世紀以上の時を経て、完全に証明されたのです。

結論:歴史のファイルに隠された、生命への新たな理解

1973年、カール・フォン・フリッシュは、その功績により、ノーベル生理学・医学賞を受賞しました。

彼の生涯をかけた探求が残した遺産は、計り知れません。 それは、単に昆虫の奇妙な行動を説明しただけではありませんでした。コミュニケーション、認知、そして人間以外の生命が持ちうる複雑さについて、私たちの理解を根本から変えたのです。

彼の物語は、科学的探求の理想的な姿を映し出しています。 自然界への深い愛情から始まり、鋭い観察とエレガントな実験へと続き、自らの過ちを認める知的誠実さによって導かれ、激しい論争を通じて鍛えられ、そして最終的に、揺るぎない証拠によって真実が確立されるという物語でした。

私たちが公園で見かける一匹のミツバチ。 その小さな体の中には、太陽と重力を羅針盤とし、抽象的な言語を操る驚くべき知性が宿っています。 カール・フォン・フリッシュが解き明かしたこの不思議な事実は、今もなお、私たちに自然に対する謙虚さと尽きることのない驚異の念を抱かせ続けているのです。

コメント