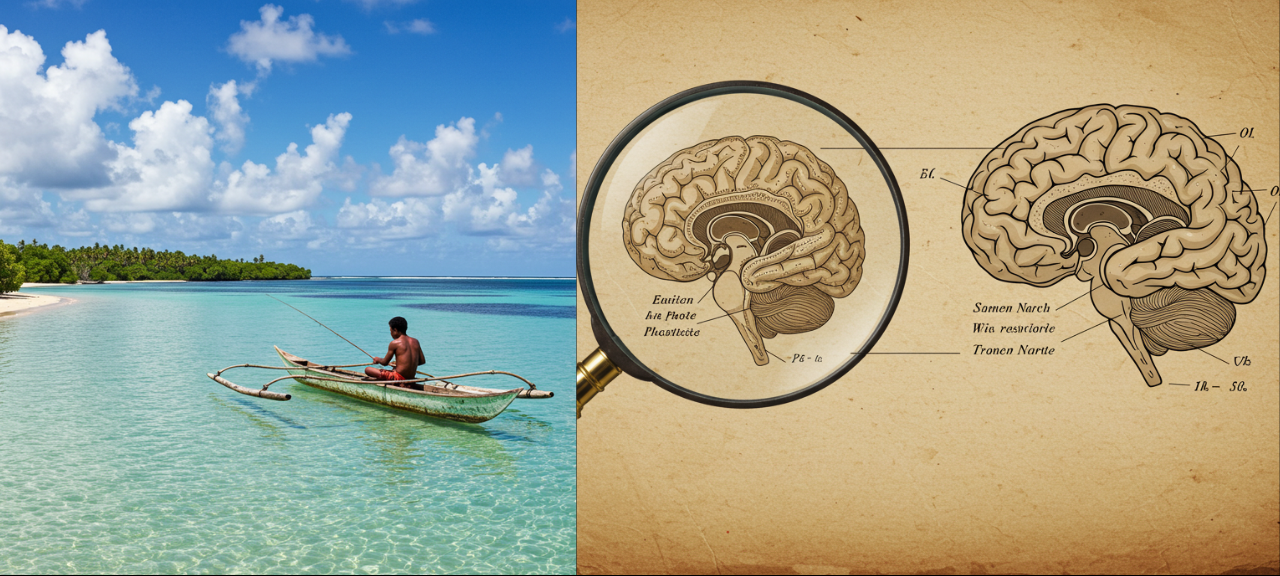

1950年代、パプアニューギニアの奥深く。近代文明から隔絶されたフォレ族を、謎の病が襲っていました。

その名は「クールー」、現地語で「震え」を意味します。患者は全身の震えが止まらなくなり、やがて歩けなくなり、ついには死に至る。そして、その過程で時折、感情とは無関係な甲高い笑い声をあげることから、「笑い病」とも呼ばれました。

フォレ族はこれを敵の呪いだと信じ、疑心暗鬼と報復の連鎖がコミュニティを破壊していきました。

しかし、その呪いの正体は、彼らが故人への深い愛情を示すために行っていた、ある禁断の風習に隠されていました。この記事では、文化人類学と医学が世紀の謎を解き明かし、生物学の常識を覆す新発見「プリオン」へと繋がった、クールー病を巡る驚くべき物語を追います。

引き裂かれた世界:愛のための食人儀礼

クールー病の謎を解く鍵は、フォレ族の葬儀の風習にありました。彼らは、故人への深い愛情と敬意を示すため、その遺体を食べる「食人儀礼」を行っていたのです。

これは飢えや攻撃性からくるものではなく、愛する者の亡骸が土の中で朽ち果てるよりも、親族の体の一部となる方が良いという、彼らにとって最も神聖な行為でした。

悲劇を生んだ性別の役割分担

この儀式には、後に悲劇の鍵となる決定的な特徴がありました。儀式を執り行うのは、主に女性と子供たち。彼女たちが、最も感染力が高いと後に判明する脳や内臓を食べる役割を担っていたのです。一方、成人男性が儀式に参加することは稀でした。

この文化的な規範が、クールー病がなぜ女性と子供ばかりを襲うのか、という最大の謎を生み出していました。

震える病:クールー病の3つのステージ

クールー病の進行は、無慈悲かつ予測可能で、大きく3つのステージに分けられます。

| ステージ | 名称 | 主な症状 |

| 1 | 歩行可能期 | 不安定な歩行、体の震え、不明瞭な発語、筋肉制御の低下。 |

| 2 | 歩行不能期 | 支えなしでは歩行不能、激しい震え、感情の不安定化、病的な笑い。 |

| 3 | 終末期 | 寝たきり、発語不能、嚥下障害、そして死。 |

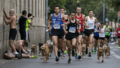

患者の脳内では「海綿状脳症」と呼ばれる変化が起き、神経細胞が死滅し、脳組織がスポンジのようにスカスカになっていました。この不可逆的な脳の破壊が、悲惨な症状を引き起こしていたのです。

謎への挑戦:人類学と医学のタッグ

1950年代、この謎の病の存在が西洋世界に知られると、二組の研究者がニューギニアのジャングルへと向かいました。

一人は、ウイルス学者のダニエル・カールトン・ガジュセック。彼は感染性の病原体、彼が言うところの「遅発性ウイルス」が原因ではないかと推測しました。

もう一組は、文化人類学者のシャーリー・リンデンバウムとロバート・グラス夫妻。彼らは病理ではなく、フォレ族の文化そのものに焦点を当て、クールー病の流行が村から村へと拡大していったルートを、口承史から丹念に再構築しました。

人類学の突破口:「なぜ女性と子供だけが?」

医学的なアプローチが行き詰まる中、決定的な突破口を開いたのはリンデンバウムの人類学的調査でした。彼女は、クールー病の罹患率が女性と子供に異常に高いという疫学的パターンが、彼女たちが葬儀で故人の脳を食べる役割を担っていたという民族誌的事実と完璧に一致することを突き止めたのです。

病気のデータに現れた異常な偏りは、生物学のレンズだけでは説明不可能でした。しかし、文化のレンズを通した時、その異常は完全に説明されたのです。

新たな病原体:「プリオン」の発見

謎の核心が食人習慣にあることが明らかになると、次なる課題はその病原体の正体を突き止めることでした。

ガジュセックのノーベル賞:感染性の証明

ガジュセックは、クールー病で亡くなった患者の脳組織をチンパンジーに接種する実験を続け、1966年、ついにチンパンジーがクールー病を発症することを確認しました。これは、病気が感染性の病原体によって引き起こされることを証明する画期的な成果であり、彼はこの功績でノーベル賞を受賞します。

プルシナーの革命:生物学の常識を覆す

しかし、真の革命は1980年代に神経学者スタンリー・プルシナーによってもたらされました。彼は、この病気の感染性因子には、生命の設計図であるはずの核酸(DNAやRNA)が全く含まれていないことを発見します。

1982年、彼は病原体がウイルスや細菌ではなく、タンパク質そのものであるという、生物学の常識を覆す仮説を発表。この因子を「プリオン(prion)」と名付けました。

このプリオン仮説は、当初激しい批判に晒されましたが、やがて科学界に認められ、プルシナーもまたノーベル賞を受賞。クールー病の研究は、生物学における新たなパラダイムを切り開いたのです。

| 研究者 | 分野 | 主な貢献 |

| シャーリー・リンデンバウム | 文化人類学 | 食人習慣と病気の疫学的パターンを結びつけた。 |

| ダニエル・カールトン・ガジュセック | ウイルス学 | チンパンジーへの接種実験で病気の感染性を証明。 |

| スタンリー・B・プルシナー | 神経学 | 感染性因子がタンパク質「プリオン」であることを発見。 |

クールーの残響:狂牛病、そしてアルツハイマー病へ

パプアニューギニアの小さな部族を襲った悲劇は、やがて世界全体に影響を及ぼす、広範な科学的遺産を残しました。

狂牛病(BSE)危機への貢献

1980年代から英国を震撼させたBSE(狂牛病)の危機において、クールー病の研究は決定的に重要な役割を果たしました。死亡した牛の肉骨粉を飼料として与える「産業的な共食い」がBSEの原因であることが突き止められた背景には、クールー病で解明されたプリオン病の伝播様式に関する知見があったのです。

神経変性疾患研究への光

しかし、クールー病研究の最も深遠な遺産は、現代医学が直面する最も困難な課題の一つ、アルツハイマー病やパーキンソン病といった神経変性疾患の研究にあります。

現在、これらの病気の進行も、プリオン病と類似した「プリオン様伝播」というメカニズムで説明できるのではないかと考えられています。異常なタンパク質が、脳内でドミノ倒しのように次々と正常なタンパク質を変化させ、病変が広がっていくというものです。

この新しい理解は、病気の進行そのものを食い止める新しい治療薬の開発に、大きな希望の光を投げかけています。

結論:部族の悲劇から生物学の革命へ

「食人族の呪い」として始まったクールー病の物語は、20世紀の科学史における最も劇的な一章を形成しました。愛と敬意の儀式が死の伝播経路となる悲劇的な矛盾は、文化人類学と医学の協力によって解き明かされ、やがて生物学の常識を覆す「プリオン」という全く新しい概念の発見へと繋がりました。

一つの部族を襲った呪いの物語は、時を経て、狂牛病からアルツハイマー病に至るまで、全人類の健康と未来を照らす、普遍的な科学の物語へと昇華したのです。

コメント