1. 序論:謎めいた歌声の発見

1.1. 52ヘルツの鯨とは何か?その特異性の概要

52ヘルツの鯨とは、北太平洋で音響的に存在が確認されているものの、未だその正体が特定されていないクジラの個体を指します。このクジラの最も顕著な特徴は、その呼び声が 52ヘルツ (52 Hz) という非常に特異な周波数を持つ点にあります。これは、シロナガスクジラやナガスクジラといった他の大型ヒゲクジラ類がコミュニケーションに用いる周波数帯域(通常10-40Hz)と比較して著しく高く、この個体のみがこのような呼び声を発すると長らく考えられてきたため、「世界で最も孤独なクジラ」とも形容されてきました。

その音紋(サウンドスペクトログラムにおける音の特徴パターン)は他のヒゲクジラ類のものと類似性を示唆するものの、周波数特性だけが際立って異なります。具体的には、シロナガスクジラの呼び声が通常10-39Hz(多くは15-20Hzの範囲)、ナガスクジラが20Hzで鳴くのに対し、52ヘルツの鯨の呼び声はより高周波で、音の持続時間が短く、より頻繁に繰り返される傾向が報告されています。このクジラの物語は、その科学的な謎と、「孤独」という人間的な感情に強く訴えかける物語性が融合している点に、特筆すべき特徴があります。この報告書では、この謎多きクジラについて、生物学的、物理化学的(音響学的)視点、そして興味深いエピソードを交えながら多角的に探求します。

1.2. 最初の発見:ウィリアム・ワトキンスとSOSUS水中聴音網の役割

52ヘルツの鯨の最初の発見は、1989年に遡ります。ウッズホール海洋研究所(WHOI)の海洋生物学者ウィリアム・A・ワトキンス博士らのチームが、アメリカ海軍の水中音響監視システム(SOSUS)によって収集された音響データの中から、この特異な52ヘルツの呼び声を初めて検出しました1。SOSUSは、元々冷戦時代にソビエト連邦の潜水艦を探知・追跡する目的で、北太平洋をはじめとする広大な海域に敷設された機密扱いの水中マイク(ハイドロフォン)ネットワークでした。

ワトキンス博士らは、1992年からこの未知の音源の追跡と分析を本格的に開始し、その音響特性から単一のクジラから発せられている可能性が高いと結論付けました。その呼び声は、当時知られていた他のどのクジラの音とも異なる際立った特徴を有していました。当初、その正体不明の音源は敵国の潜水艦ではないかと疑われる可能性もありましたが、ワトキンス博士らの詳細な分析により、生物、特にクジラの発する音であると特定されたのです。

この発見の背景には、冷戦の終結という地政学的な変化が大きく関わっています。冷戦後、SOSUSのような高度な軍事技術の一部が科学研究の目的で利用可能となり、海洋生物学者たちはかつてない規模と精度でクジラの音声生態を調査する手段を得ました。52ヘルツの鯨の発見は、まさにそのような状況下で生まれた予期せぬ科学的成果の一つと言えます。軍事目的で開発された最先端技術が、その本来の意図とは全く異なる平和的・学術的な分野で新たな扉を開き、52ヘルツの鯨のような自然界の深遠な謎を人類にもたらしたのです。これは、技術開発が初期の目的を超えて、しばしば予期せぬ価値を生み出すことを示す顕著な事例であり、科学史における興味深い一章を形成しています。

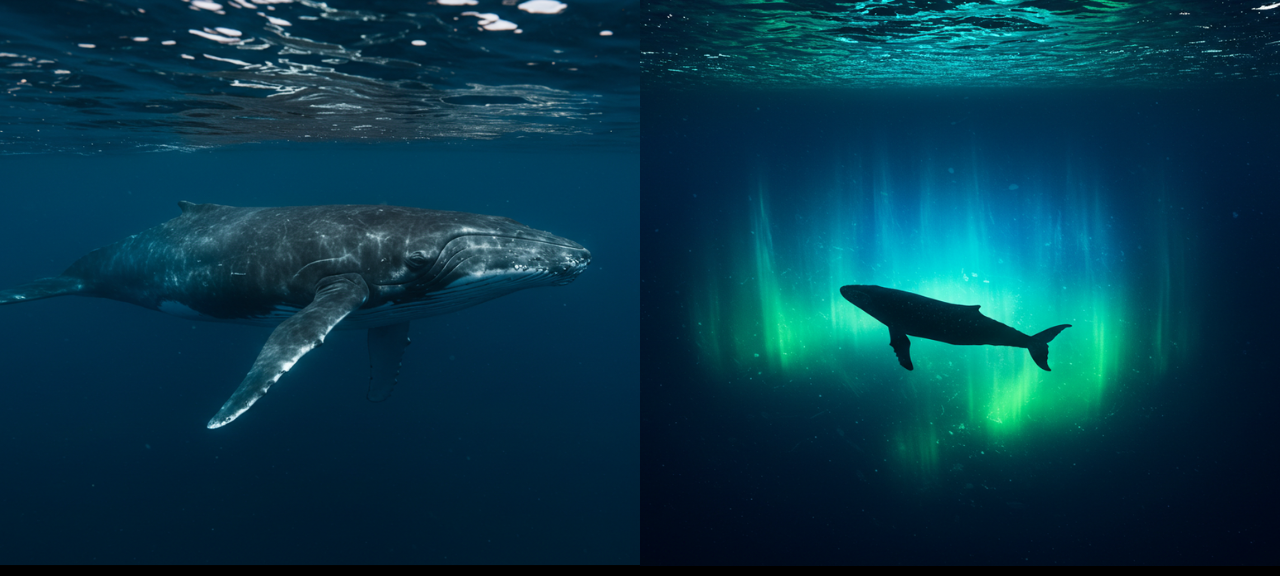

2. 生物学的視点:未知なる巨体の正体

52ヘルツの鯨の謎を解明する上で、その生物学的側面、特にその特異な鳴き声、可能性のある種、そして観察される行動パターンは中心的な関心事です。

2.1. 鳴き声の科学

2.1.1. 52ヘルツという特異な周波数:他のクジラとの比較

52ヘルツの鯨の鳴き声は、その周波数において際立った特異性を示します。検出当初の呼び声の中心周波数は約51.75 Hz と報告されており、これは大型ヒゲクジラ類としては異例の高さです。比較対象として、シロナガスクジラの鳴き声は通常10 Hzから39 Hz の範囲、特に主要なコミュニケーションには15 Hzから20 Hz の低周波数が用いられます。また、ナガスクジラは20 Hz のパルス音を特徴的に発します。52ヘルツという周波数は、楽器のチューバの最低音よりもわずかに高い音域に相当し、これらのクジラの典型的な発声周波数からは大きく外れています。

周波数だけでなく、呼び声のパターン自体も異なります。52ヘルツの鯨の鳴き声は、シロナガスクジラやナガスクジラの長く持続する低いうなり声やパルス列とは対照的に、比較的持続時間が短く(通常5秒から7秒)、より頻繁に繰り返される傾向が見られます。その反復パターン、持続時間、シーケンスの構成は非常に変化に富んでいますが、特有の周波数と特徴的なクラスター(いくつかの呼び声のまとまり)によって、音響データの中から比較的容易に識別することが可能です。

興味深いことに、1992年以降の追跡調査では、このクジラの呼び声の周波数がわずかに低下し、約50 Hz になっていることが報告されています。この周波数の経年変化は、単なる音響的特徴の変動として片付けられるものではなく、より深い生物学的な意味合いを持つ可能性があります。多くの動物において、声の高さ(基本周波数)は身体の成熟や加齢に伴って変化することが知られています。例えば、ヒトでは思春期に声変わりが起こり、声が低くなります。クジラにおいても同様の生理的プロセスが存在する可能性は十分に考えられます。したがって、この周波数のわずかな低下は、52ヘルツの鯨が発見されてからの追跡期間中に成熟したか、あるいは老化の初期段階にあることを示唆しているのかもしれません。これは、この個体が静的な「異常」を持つ存在なのではなく、他の生物と同様に時間と共に変化する動的な生命過程を経ている証左となり得ます。この視点は、後述する奇形説やハイブリッド説を考察する上でも重要な要素となります。

表1:52ヘルツの鯨、シロナガスクジラ、ナガスクジラの鳴き声特性比較

| 特徴 | 52ヘルツの鯨 | シロナガスクジラ (Blue Whale) | ナガスクジラ (Fin Whale) |

| 代表的な周波数帯域 (Hz) | 約50-52 Hz (当初)、近年は約50Hzに低下 | 10-39 Hz (多くは15-20 Hz) | 20 Hz (典型的な「20Hzパルス」) |

| 呼び声の持続時間 (秒) | 5-7秒 | 数秒から数十秒、時に200秒に及ぶことも | 約1秒 (20Hzパルスの場合) |

| 呼び声のパターン/特徴 | 短く、より頻繁。反復、持続時間、順序のパターンは非常に変化に富む。2-6回のグループで発声されることが多い | 長く、低いうなり声やパルス音。地域によって異なる歌(A/Bコールなど)がある | 単純なパルス音の繰り返し(20Hzパルス)。時に40Hz帯のコールも報告される |

Google スプレッドシートにエクスポート

この表からも明らかなように、52ヘルツの鯨の鳴き声は、近縁と考えられる他の大型ヒゲクジラ類とは音響学的に一線を画しています。

2.1.2. 発声メカニズムの仮説:なぜこの周波数なのか?

ヒゲクジラ類は、我々人間と同様に喉頭(larynx)を用いて発声することが知られています。彼らは肺からの呼気を喉頭内にあるU字型の組織隆起(声帯に相当)を通過させることで音を生成します。特筆すべきは、ヒゲクジラ類が一度吸い込んだ空気を再利用して水中で発声できる能力を持つことであり、これにより溺れることなく長時間の歌を歌うことが可能です。

52ヘルツの鯨がなぜこれほど特異な高周波数の声を発するのかについては、いくつかの仮説が提唱されています。最も一般的な説明の一つは、その喉頭の物理的構造に何らかの異常(奇形)があるのではないかというものです。声の高さは発声器官のサイズや形状、緊張度などに大きく左右されるため、もしこの個体の喉頭が他の同種(あるいは近縁種)のクジラと比べて小さいか、あるいは特異な形状をしている場合、それが高周波数の発声に繋がっている可能性があります。

別の仮説として、聴覚障害が原因で通常の発声学習ができなかったのではないかという可能性も挙げられました。人間の場合、聴覚に障害があると発話の明瞭さや音程の制御に影響が出ることがあります。クジラもまた、他の個体の鳴き声を聞いて自身の発声を調整・学習すると考えられているため、もし52ヘルツの鯨が聴覚に何らかの問題を抱えていた場合、それが特異な周波数での発声に繋がったのかもしれないという推論です。しかし、この説に対しては、声の高さ(ピッチ)は主に喉の物理的構造によって決定されるため、聴覚障害が直接的にこれほど大幅な周波数の違いを生むとは考えにくいという反論もなされています。

いずれの仮説も、52ヘルツの鯨を直接捕獲して解剖学的な調査を行うことが倫理的・技術的に困難であるため、現時点では検証されていません。発声メカニズムの完全な解明は、このクジラの生物学的特性を理解する上で極めて重要ですが、依然として推測の域を出ていないのが現状です。

2.2. 種と個体

2.2.1. 種の特定に関する諸説:雑種説、奇形説、未知の種説

52ヘルツの鯨がどの種に属するのか、あるいは全く新しい種なのかという問題は、発見以来、科学者たちの間で活発に議論されてきました。いくつかの主要な仮説が存在します。

最も有力視されている仮説の一つが、雑種(ハイブリッド)説です。具体的には、シロナガスクジラとナガスクジラの間に生まれた交雑個体である可能性が指摘されています。実際に、この2種間の交雑個体は北大西洋などで確認されており、その形態的特徴は両種の中間的なものを示すことが報告されています26。52ヘルツの鯨の鳴き声の周波数が両種の典型的な周波数の中間とまでは言えないものの、異なる種の遺伝的背景を持つことで、発声器官の形態や発声パターンに特異性が生じた可能性は考えられます。また、後述する回遊パターンの特徴(シロナガスクジラに似た経路とナガスクジラに似たタイミング)も、このハイブリッド説を間接的に支持する材料とされています。

次に、奇形説です。これは、特定の既知の種(例えばシロナガスクジラやナガスクジラ)に属するものの、発声器官に先天的な奇形や何らかの生理的異常を持つ個体であるという考え方です。前述の通り、喉頭の構造が声の高さに直接影響するため、この説も一定の妥当性を持っています。

そして、よりロマンチックな仮説として、未知の種説も存在しました。これは、52ヘルツの鯨が、我々がまだ科学的に分類していない未知のクジラ種の最後の生き残りである、あるいは非常に希少な種であるというものです。しかし、この説にはいくつかの難点があります。もしそのような種が存在したのであれば、その親も同様の52ヘルツの周波数で鳴いていたはずです。SOSUSをはじめとする水中聴音システムによる広範囲かつ長期的な音響監視が行われてきたにもかかわらず、過去のデータから同様の周波数の呼び声が他に記録されていないことは、この説の信憑性を低下させます。

現時点では、どの説も決定的な証拠に欠けており、52ヘルツの鯨の正確な分類学的正体は依然として不明のままです。

2.2.2. 孤独な巨体の生存戦略と健康状態

その特異な鳴き声が、生存において何らかの不利をもたらしているのではないかという懸念も当初からありましたが、長年にわたる追跡調査の結果、52ヘルツの鯨が毎年確実に回遊し、生存し続けていることが確認されています。ワトキンス博士らの2004年の論文では、12年間にわたる追跡データが報告されており、その後も検出は続いています。この事実は、この個体が成熟し、健康状態も概ね良好であることを強く示唆しています。

毎年、数千キロメートルにも及ぶ長距離を移動し、1日の移動距離は平均して30kmから70kmに達することもあります。これは、広大な海洋を航行し、必要な餌を確保する能力が損なわれていないことを意味します。もしその特異な声がコミュニケーションに著しい障害をもたらし、採餌や繁殖の機会を著しく奪っているのであれば、これほど長期間にわたり生存し続けることは困難であったでしょう。したがって、その「孤独」が生存そのものを脅かすレベルではないと考えられています。

2.3. 行動と回遊

2.3.1. 謎に満ちた回遊ルートと単独行動

52ヘルツの鯨の行動パターンで最も注目されるのは、その特異な回遊ルートと、一貫した単独行動です。音響データによる追跡から、このクジラは毎年、おおむね8月から12月にかけて北太平洋の東部から中央部、具体的にはアリューシャン列島やコディアック島といった北方海域から、カリフォルニア沿岸の南方海域までの広範囲で検出されます。そして、1月から2月頃になると、水中マイクの探知範囲外へと移動していくことが確認されています。

特筆すべきは、その移動経路が、同じ海域を回遊する他の主要なヒゲクジラ種(シロナガスクジラ、ナガスクジラ、ザトウクジラなど)の存在や動きとは明確な関連性が見られないと報告されている点です。通常、クジラは餌場や繁殖場を求めて集団で、あるいは少なくとも同種の他の個体とタイミングを合わせて回遊する傾向がありますが、52ヘルツの鯨は常に単独で行動しているように観測されています。これが、「孤独なクジラ」という呼称の主要な根拠の一つとなっています。

回遊パターン自体については、地理的な移動経路はシロナガスクジラのそれに類似しているものの、移動のタイミング(季節性)はナガスクジラに近いという、やや混合的な特徴を持つとされています。この行動上の特徴もまた、前述したシロナガスクジラとナガスクジラのハイブリッド説を補強する間接的な証拠として捉えられることがあります。

この単独行動と特異な回遊パターンは、52ヘルツの鯨の社会構造、生態的地位、そしてコミュニケーションのあり方について、多くの未解決の疑問を提起しています。なぜ他のクジラと行動を共にしないのか、あるいはできないのか。その特異な歌声は、仲間との接触を妨げているのか、それとも元々単独性の強い性質を持つのか。これらの問いへの答えは、依然として謎に包まれたままです。

3. 化学的・物理的視点:海中での音の伝わり方

52ヘルツの鯨の物語を理解する上で、その歌声が広大な海洋をどのように伝播するのか、そして海水という媒体の化学的・物理的特性が音波にどのような影響を与えるのかを知ることは不可欠です。

3.1. 水中音響学の基礎:音速、減衰、伝播特性

水中での音の伝播は、空気中とは大きく異なる特性を持ちます。最も基本的な違いは音速です。水中での音速は、標準的な条件下で約1500 m/s であり、これは空気中(約340 m/s)の約4.5倍にも達します。しかし、この音速は一定ではなく、海水の物理化学的特性によって変動します。具体的には、水温が低いほど、また塩分濃度が低いほど音速は遅くなり、逆に水圧(水深)が増すほど音速は速くなる傾向があります。

音波が水中を伝播する際には、エネルギーが徐々に失われ、音が減衰していきます。この減衰の度合いは音の周波数に大きく依存し、一般に高周波の音ほど急速に減衰し、低周波の音ほど遠くまで伝播しやすいという性質があります。ヒゲクジラ類がコミュニケーションに用いる10 Hzから200 Hz程度の非常に低い周波数の音は、この性質により広大な海洋を越えて伝わることが可能です。52ヘルツの鯨の呼び声の周波数は、52 Hzと、一般的なヒゲクジラのコミュニケーション周波数帯(例えばシロナガスクジラの15 Hzから20 Hz)よりは高いものの、水中音響学の観点からは依然として比較的低周波に分類され、長距離伝播の潜在能力を有していると考えられます。海洋環境の物理的・化学的特性が、クジラのコミュニケーション範囲や彼らが採用する音響戦略に直接的な影響を与えているのです。

3.2. 海水中の化学組成と音波伝播への影響(ホウ酸、硫酸マグネシウム等)

海水中での音波の吸収(エネルギー損失)には、水の粘性に起因する吸収に加え、海水中に溶存している特定の化学物質が関与するプロセスも影響します。特に低周波から中周波域(数百Hzから数十kHz)における音の吸収には、ホウ酸 (B(OH)₃) や 硫酸マグネシウム (MgSO₄) といった塩類が重要な役割を果たします。これらの物質は海水中でイオンとして存在し、音波による圧力変動に応じて化学平衡がシフトする際にエネルギーを吸収します。この現象はイオン緩和と呼ばれます。具体的には、ホウ酸に関連する吸収は周波数が約10 kHz以下の領域で、硫酸マグネシウムに関連する吸収は主に約10 kHzから100 kHzの周波数帯域で顕著になるとされています。

52ヘルツの鯨が発する52 Hzという周波数は、これらのイオン緩和が主要な吸収要因となる周波数帯よりもかなり低い領域にあります。したがって、52 Hzの音波伝播に対するホウ酸や硫酸マグネシウムによる直接的な吸収効果は比較的小さいと考えられます。この周波数帯における音の減衰は、主に音波が三次元的に拡散することによる幾何学的減衰や、海底および海面との複雑な相互作用(反射、散乱、吸収)によって支配されるでしょう。とはいえ、これらの化学種は海水の音響インピーダンスや微細な吸収特性に影響を与える可能性があり、海洋全体の音響環境を形成する一因となっています。この事実は、クジラのコミュニケーション環境がいかに複雑な要因によって成り立っているかを示唆しています。

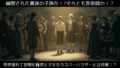

3.3. SOFARチャンネル:クジラの長距離通信ハイウェイ

広大な海洋において、クジラたちが数千キロメートルもの距離を越えてコミュニケーションを取ることを可能にしていると考えられているのが、SOFAR(Sound Fixing and Ranging)チャンネル、別名「深海サウンドチャンネル」と呼ばれる特殊な音響伝播路の存在です。このチャンネルは、海中において音速が最小となる特定の水深に形成される水平な層状構造を指します。

音速は水温と圧力に依存し、一般に水温が低下すると音速は遅くなり、圧力が増加すると音速は速くなります。海洋の表層近くでは水温が高いため音速は比較的速く、水深が増すにつれて水温が急激に低下する水温躍層(サーモクライン)を通過すると音速は遅くなります。しかし、さらに深くなると水温はほぼ一定になる一方で水圧が増大し続けるため、音速は再び増加に転じます。この結果、ある特定の水深で音速が極小値をとる層、すなわちSOFARチャンネルが形成されるのです。このチャンネルの軸となる水深は海域によって異なりますが、中緯度域ではおおよそ水深1000メートル付近に見られます 。

SOFARチャンネルの音響学的な特徴は、このチャンネル内で発せられた音波、特に低周波の音波が、まるで導波管(ウェーブガイド)の中を通るように、海底や海面に衝突してエネルギーを大きく損失することなく、効率的に遠方まで伝播できる点にあります。音波がチャンネルの上方や下方へ向かおうとすると、周囲の音速の速い層との境界で屈折し、再びチャンネルの中心軸方向へと引き戻されるため、音エネルギーがチャンネル内に閉じ込められるのです。

シロナガスクジラやナガスクジラといった大型ヒゲクジラ類は、その強力な低周波の鳴き声をこのSOFARチャンネルを利用して発することで、長距離にわたるコミュニケーションを実現していると考えられています。52ヘルツの鯨の呼び声も比較的低周波であるため、同様にSOFARチャンネルを利用して長距離を伝播している可能性は十分に考えられます。これが、広大な太平洋のどこかで単独で行動しているとされるこのクジラの声が、遠く離れたSOSUSのハイドロフォン群によって長年にわたり捉えられ続けてきた理由の一つかもしれません。

しかしながら、SOFARチャンネルの伝播効率は周波数にも依存します。一般的に、水中での音の減衰は周波数が高いほど大きくなる傾向があります。52ヘルツの鯨の周波数は50 Hzから52 Hzであり、これはシロナガスクジラの10 Hzから39 Hzやナガスクジラの20 Hzといった典型的なコミュニケーション周波数よりも高い値です。この周波数の違いは、SOFARチャンネル内での伝播効率にも影響を及ぼす可能性があります。物理的には、より周波数の高い52 Hzの音は、例えば20 Hzの音に比べて、同じ条件下でもより早く減衰し、最大到達距離が短くなることが予測されます。したがって、52ヘルツの鯨がSOFARチャンネルを利用していたとしても、その歌声の有効なコミュニケーション範囲は、より低い周波数で交信する他の大型ヒゲクジラよりも限定的である可能性が考えられます。これは、単に「他のクジラに聞こえるか否か」という問題だけでなく、「どれだけ遠くまで、どれだけ明瞭に聞こえるか」という物理的な制約が、このクジラの生態や「孤独」という状況に影響を与えている可能性を示唆しており、興味深い考察点です。

3.4. 52ヘルツの歌声は他のクジラに届くのか?聴こえの科学的考察

52ヘルツの鯨の物語の中心にあるのは、「その歌声は他のクジラに届かないのではないか」という疑問と、それに伴う「孤独」というイメージです。この問題を科学的に考察するためには、ヒゲクジラ類の聴覚能力と、音の物理的な到達可能性を区別して考える必要があります。

ヒゲクジラ類は、主に5 kHz以下の低周波音を生成し、その聴覚もこの低周波数帯域に特化していると考えられています。シロナガスクジラが10 Hzから39 Hz、ナガスクジラが20 Hzで発声することは既に述べた通りです。これらの周波数は、彼らの主要なコミュニケーションチャンネルと考えられています。

近年のミンククジラ(ヒゲクジラの一種)を用いた聴覚研究では、従来考えられていたよりもはるかに高い周波数(45 kHzから90 kHz)まで感知できる可能性が示されました35。しかし、これは主にシャチのような捕食者が発する超音波のエコロケーションクリックを感知するための適応である可能性が高く、ヒゲクジラ類がコミュニケーションに用いる主要な周波数帯や、最も感度の高い聴覚範囲が低周波にあるという基本的な理解を覆すものではありません。

では、52 Hzという周波数は、シロナガスクジラやナガスクジラにとって物理的に「聞こえる」範囲なのでしょうか。多くの専門家は、52 Hzがこれらのクジラの主要なコミュニケーション周波数帯からはやや外れるものの、彼らの聴覚範囲内にはある可能性が高いと指摘しています。つまり、物理的に音が鼓膜や感覚器官に到達し、神経インパルスを発生させるという意味では、「聞こえている」可能性は否定できません。

しかし、重要なのは、「物理的に聞こえること」と「意味のある信号として認識され、応答されること」とは異なるという点です。たとえ52 Hzの音が他のクジラの聴覚範囲内であったとしても、その周波数や鳴き声のパターン(持続時間、繰り返し間隔など)が、種特有のコミュニケーションコードや文脈から大きく逸脱していれば、それは単なる「奇妙な音」や「意味不明なノイズ」として処理され、社会的な相互作用には繋がらない可能性があります。この「理解不能性」こそが、52ヘルツの鯨の「孤独」の本質かもしれません。

4. 「世界で最も孤独なクジラ」:物語と科学的検証

52ヘルツの鯨は、その特異な歌声と謎に満ちた生態から、「世界で最も孤独なクジラ」という象徴的な呼称で広く知られるようになりました。このセクションでは、この物語がどのように生まれ、広がり、そして科学的探求によってどのように検証されてきたのかを追います。

4.1. 孤独というナラティブの誕生とその広がり

「世界で最も孤独なクジラ」という物語の起源は、ウィリアム・ワトキンス博士らが2004年に発表した科学論文に遡ります。この論文では、12年間にわたる音響追跡データに基づき、52ヘルツの呼び声を発する音源が常に単独で行動し、他のクジラ種(シロナガスクジラ、ナガスクジラ、ザトウクジラなど)の存在や動きとは関連が見られないことが報告されました。さらに、この特異な呼びかけに対して、他のクジラからの応答と思われる音声も確認されませんでした。これらの科学的観察が、「このクジラは仲間とコミュニケーションが取れず、広大な海をたった一頭でさまよっているのではないか」という解釈を生み、「世界で最も孤独なクジラ」という表現が用いられるようになったのです。

この物語は、ニューヨーク・タイムズ紙などの大手メディアを通じて一般に広まりました。科学的な興味深さに加え、その「孤独」という側面が人々の感情に強く訴えかけ、広範な共感を呼びました。特に、現代社会におけるコミュニケーションの困難さや疎外感といったテーマと重ね合わされ、多くの人々の心をとらえたのです。

4.2. 科学的探求の進展:ドキュメンタリー映画「The Loneliest Whale: The Search for 52」とその発見

52ヘルツの鯨に対する科学的および一般社会の関心の高まりは、ついにこの謎のクジラを実際に探し出し、その正体に迫ろうとする大規模な探査へと繋がりました。その代表的な試みが、ジョシュア・ゼマン監督によるドキュメンタリー映画「The Loneliest Whale: The Search for 52」です。この映画には、俳優であり環境活動家でもあるレオナルド・ディカプリオ氏やエイドリアン・グレニアー氏が製作総指揮として名を連ねています。

このドキュメンタリーは、科学者チームと共に最新の音響探査技術を駆使して、カリフォルニア沖の海域で52ヘルツの鯨を追跡し、可能であればその姿を映像に捉えようとする探査航海の様子を記録したものです。映画は、52ヘルツの鯨の科学的な謎解きだけでなく、このクジラがなぜこれほどまでに人々の心を惹きつけるのか、その文化的な意味合いにも深く迫ろうとしました。

探査の結果、映画のチームはカリフォルニア沖で52ヘルツに非常に近い周波数のクジラの鳴き声を複数回検出し、さらに重要なことに、それらの音が異なる複数の音源からほぼ同時に発せられている可能性を示唆するデータを捉えました。これは、52ヘルツ(あるいはそれに近い周波数)で鳴くクジラが、必ずしも「世界でたった一頭」ではない可能性を示唆する、非常に重要な発見でした。この映画は、52ヘルツの鯨の謎の解明に向けた科学的探求の新たな一歩となるとともに、その物語が持つ普遍的な魅力と、それに対する人々の深い共感を改めて浮き彫りにしました。

4.3. 複数の52ヘルツ様音源の可能性と「孤独」仮説への影響

ドキュメンタリー映画「The Loneliest Whale: The Search for 52」が示唆した複数の音源の可能性は、実はそれ以前から科学者の間で議論されていました。2010年には、スクリップス海洋研究所のジョン・ヒルデブランド博士らの研究チームが、カリフォルニア沖に設置された水中聴音センサー群を用いて、52ヘルツ(あるいはそれに近い47-50ヘルツ)の周波数帯で、特徴的なパターンの呼び声を複数の場所でほぼ同時に記録しました。これらの記録は、少なくとも2頭以上の個体が同様の周波数で鳴いていた可能性を示唆するものでした。

これらの発見は、「世界で最も孤独なクジラ」という当初の仮説に大きな疑問を投げかけることになりました。もし同様の特異な周波数で鳴く個体が複数存在するならば、彼らは互いにコミュニケーションを取り合っている可能性があり、必ずしも孤独ではないかもしれないからです。この新しい情報は、長年52ヘルツの鯨に感情移入してきた人々の間で、安堵の声や新たな解釈を生むきっかけとなりました。

現在の科学的な理解では、52ヘルツの鯨が完全に孤立した唯一無二の存在であると断定することは難しくなってきています。可能性としては、(1) シロナガスクジラとナガスクジラのハイブリッド個体が少数ながら存在し、彼らが特有の周波数でコミュニケーションをとる小規模な集団を形成している、(2) あるいは、発声器官の個体変異などにより、特異な周波数で鳴く個体が散発的に現れるものの、必ずしも完全に孤立しているわけではない、といったシナリオが考えられます。しかし、これらの個体がどのような社会構造を持ち、その特異な歌声がコミュニケーションにおいて実際にどのような役割を果たしているのか、詳細は依然として不明です。

この一連の経緯は、科学的理解がいかにダイナミックに変化しうるかを示す好例と言えます。当初の科学的報告(単独行動、特異な周波数、応答の欠如)から「孤独なクジラ」という強力な物語が生まれました1。この物語はメディアや一般の人々の想像力を刺激し、強い共感を呼びました。そして、この高い関心が、ドキュメンタリー映画の製作のようなさらなる調査への動機付けや資金調達を後押しし、結果として行われた新たな探査や研究(映画の探査、ヒルデブランド博士らの2010年の記録など)によって、複数の52ヘルツ様音源の可能性が浮上したのです3。これにより、「完全に孤独」という初期の物語は科学的に見直され、より複雑でニュアンスに富んだ可能性(小さな集団の存在、ハイブリッド個体群の可能性など)が議論されるようになりました。このように、52ヘルツの鯨の物語は、科学的発見が一般社会の想像力を刺激し、その想像力が再び科学的探求を後押しし、そして科学的理解が自己修正されていくという、興味深いフィードバックループを示しています。初期の物語が科学的に100%正確でなかったとしても、それがさらなる真実の探求を促したという点で、その文化的影響は科学の進展に間接的に貢献したと言えるでしょう。

5. 文化的影響と興味深いエピソード

52ヘルツの鯨の物語は、科学の領域を越えて広範な文化的影響を与え、音楽、文学、アートなど多様な分野でインスピレーションの源泉となってきました。その背景には、このクジラの「孤独」というテーマが、現代社会を生きる人々の心に深く響いたことがあります。

5.1. 音楽、文学、アートへの影響

5.1.1. BTS「Whalien 52」の事例

世界的に著名な韓国の音楽グループBTSは、52ヘルツの鯨の物語に触発され、「Whalien 52」という楽曲を2015年に発表しました。この曲のタイトルは「Whale(クジラ)」と「Alien(異星人、異質な存在)」を組み合わせた造語であり、歌詞の中では52ヘルツの鯨が、他者とのコミュニケーションが困難な状況に置かれた若者の孤独感、理解されない苦悩、それでもなお自分の声を届けようと歌い続ける希望のメタファーとして巧みに用いられています。

この楽曲は、BTSのファン(ARMY)の間で特に強い共感を呼び、52ヘルツの鯨はBTSとそのファンにとって、逆境の中でも希望を失わずに進むことの象徴的な存在となりました。興味深いエピソードとして、BTSのメンバーは、後に科学者たちが「このクジラは実際には孤独ではないかもしれない」という説や、同様の周波数を持つ他のクジラが発見されたという報告を知り、その科学的知見の更新を反映したかのような歌詞を含む楽曲(例:2023年の「Take Two」における「lonely whales, we’re singing like them now(孤独なクジラたちも、僕たちのように今歌っている)」という一節)も制作しています。これは、科学的な発見やその解釈の変化が、大衆文化の表現にリアルタイムで影響を与え得ることを示す注目すべき事例です。

5.1.2. 町田そのこ著「52ヘルツのクジラたち」と孤独のテーマ

日本の作家、町田そのこ氏による小説「52ヘルツのクジラたち」は、この特異なクジラの物語から着想を得て、現代社会の中で誰にも声が届かない深い孤独を抱える人々の魂の触れ合いを描いた作品です。作品の冒頭では、52ヘルツのクジラを「たくさんの仲間がいるはずなのに何も届かない、何も届けられない。そのため、世界で一番孤独だと言われている」存在として紹介し、物語の中で虐待や搾取といった過酷な経験を通じて声を上げることのできない登場人物たちの境遇と、このクジラのイメージを重ね合わせています。

この小説は、その感動的な物語と社会的なテーマ性から大きな評価を受け、2021年の本屋大賞を受賞し、ベストセラーとなりました。52ヘルツの鯨という科学的な存在の物語が、人間社会における孤独、コミュニケーションの断絶、そしてそれでも他者との繋がりを求める切実な願いといった普遍的なテーマを浮き彫りにする文学作品へと昇華された好例と言えるでしょう。

5.1.3. その他の文化的影響

これら以外にも、52ヘルツの鯨の物語は、世界中の多くのアーティスト、作曲家、作家、映画製作者にインスピレーションを与え、数々の楽曲、詩、絵画、彫刻、短編映画などが制作されてきました。これらの作品群は、このクジラの物語が持つ、科学的な興味を超えた普遍的な魅力を物語っています。

5.2. 人々の共感と現代社会における孤独の象徴として

52ヘルツの鯨の物語がこれほどまでに多くの人々の心を捉えた背景には、その「孤独」というテーマが、特にインターネットが普及し、常に他者と繋がっているようでいながらも、深い孤立感を抱えやすい現代社会の様相と強く共鳴した点が挙げられます。

聴覚障害を持つ人々、社会の中でマイノリティとして疎外感を感じる人々、あるいは単に日常生活で誰にも理解されないという思いを抱える人々など、様々な背景を持つ多くの人々が、この特異な声を持つクジラに自身を投影し、深い感情移入を示しました。ニューヨーク・タイムズ紙の記事やドキュメンタリー映画に対して、自身の孤独な体験やクジラへの同情、連帯感を表明する手紙やアート作品、コメントなどが数多く寄せられたことは、その象徴的な出来事です。

このように、52ヘルツの鯨は、単なる海洋生物学的な調査対象から、孤独やコミュニケーションの困難さを象徴する文化的なアイコンへと変容しました。この変容のプロセスは、科学的な情報が一般社会に受容され、解釈される過程で、人々の個人的な感情や社会が抱える普遍的な課題と結びつき、新たな意味が付与されていく現象を鮮やかに示しています。このクジラの物語は、科学的事実がどのようにして文化的な意味を獲得し、社会的な対話や共感の触媒となり得るかを示す貴重な事例です。その「孤独」が科学的に完全に証明されているか否かにかかわらず、あるいは複数の個体の存在が示唆された後でさえも、この物語は多くの人々にとって、自身の内面や他者との関係性を見つめ直すための重要な鏡として機能し続けているのです。

6. 結論:未だ解明されぬ海の歌声

長年にわたる追跡調査と科学技術の進歩にもかかわらず、52ヘルツの鯨は依然として多くの謎に包まれた存在です。その特異な歌声は、科学者だけでなく、世界中の人々の想像力を掻き立て、深い共感を呼んできました。

6.1. 現在の科学的理解と残された謎

52ヘルツの鯨の正体、すなわち正確な種、ハイブリッドである可能性の確証、そしてその特異な発声メカニズムの詳細は、未だ完全には解明されていません。当初は「世界で唯一の孤独な存在」というイメージが強かったものの、近年の音響探査データ、特にジョン・ヒルデブランド博士のチームによる2010年の記録やドキュメンタリー映画「The Loneliest Whale: The Search for 52」で示唆された複数の類似音源の可能性は、この初期のイメージに修正を迫っています。

しかし、これらの類似した周波数で鳴く個体が実際にどのような集団を形成しているのか、あるいは単に特異な発声をする個体が散発的に存在するだけなのか、その詳細は依然として不明です。彼らの正確な生態、社会構造、そして何よりも、そのユニークな歌声が彼らのコミュニケーションにおいてどのような具体的な役割を果たしているのかについては、多くの謎が残されています。長年にわたる音響追跡は、その存在と大まかな回遊パターンを明らかにしてきましたが、その生物学的・生態学的核心に迫るには、さらなる革新的な調査手法と多角的なアプローチが必要となるでしょう。このクジラに関する核心的な問いの多くが未解決のままであるという事実は、広大で深遠な海洋と、そこに生息する生物たちの多様性、そして我々の理解がまだ限定的であることを改めて示しています。

6.2. 52ヘルツの鯨が私たちに問いかけるもの

52ヘルツの鯨の物語は、単なる科学的な珍事を超えて、私たち人間に多くの深遠な問いを投げかけています。

第一に、未知なるものへの飽くなき探求心と、科学的アプローチの限界と可能性です。最新の技術を駆使してもなお、このクジラの姿を直接捉え、その謎を完全に解き明かすには至っていません。これは、自然界の複雑さと、我々の知識の限界を謙虚に受け止めることの重要性を示唆しています。

第二に、人間が自然界の他の生物をどのように理解し、そこにどのような物語を投影するかという、人間中心主義的な視点への省察を促します。「孤独」という極めて人間的な感情をこのクジラに重ね合わせることは、共感を生む一方で、我々が生物を擬人化し、自らの価値観で解釈する傾向があることを示しています。

第三に、コミュニケーションの本質、孤独とは何か、そして他者との繋がりの意味について、改めて考えさせられます。声が届かない、あるいは理解されないかもしれない状況で歌い続けるクジラの姿は、現代社会における人間関係の希薄さや、真の理解を求める普遍的な渇望と重なります。

最後に、52ヘルツの鯨の物語は、間接的ではありますが、海洋環境における騒音問題など、人間活動が海洋生物に与える影響への警鐘としても機能しています。クジラたちがコミュニケーションに頼って生きている以上、船舶の航行音や資源探査の音などが彼らの音響環境を悪化させ、生存を脅かす可能性があることへの意識を高めるきっかけとなり得ます。

総じて、52ヘルツの鯨の物語は、科学的な探求と人間的な感情が複雑に交錯する稀有な事例です。その歌声は、未だ解明されぬ海の謎を象徴するとともに、私たち自身のあり方をも映し出す鏡として、今後も私たちの知的好奇心と想像力を刺激し続けることでしょう。

コメント